一番教室では、特殊なカリキュラムを組み、早慶高校受験準備に留まることなく、合格後のその先も見据えて、専門性の高い学習を進めます。ただし、入塾のお問い合わせの時点では、中学受験の経験がなくてもひとまず問題はありません。

早慶全勝のカギを握る「理解の基盤整備」

初回の授業は、初歩的な理解の確認・整理から始まりますが、当然ながら、基礎レベルの学習につまずく生徒を対象にした授業ではありません。早慶志望者が高いレベルで学び進めるために必要な授業であり、「早慶高校入試問題を自力で解けるようになる段階までつなげていく一貫性のある効果的な指導」の重要な第一段階です。先々、学習内容の専門性を高め、加速しつつ複雑化していく授業に対応できる理解力をつけるために、まずは「理解の基盤づくり」に時間を割きます(「加速する授業とは?」)。

本格的に密度の濃い授業を展開していく場合、初期段階で必要な学力の土台を構築しきれないと泥沼にはまります。計算力ひとつにしても鍛えそびれると大きな禍根を残すこととなります(「初動のブレによる悪循環とは?」)。

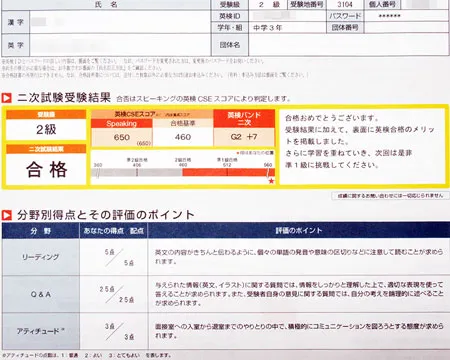

お問い合わせの時点で「先取りで学習を進めていたから」「模試で得点が結構とれていたから」「英検を取得しているから」「帰国生だから」「中学受験で上のクラスにいたから」などの理由で、いきなり“発展内容を本格的に学び進めている継続生クラス”への参加を希望されるご家庭が非常に多くあります。しかし、入塾前の学力チェックの段階で、中学生であっても“小学部[中1導入部]レベルの問題”に歯が立たないことに呆然とするケースがほとんどです。一般に何かしらの単元学習を済ませたからといって、その単元の内容を自在に使いこなしたり、その単元で押さえておくべき要点が揃っていたりする事例はほぼありません。一番教室のように、入試につながる要点を網羅してしっかりと演習と解説を重ねるだけの時間や労力を割ける進学塾はまずないため、無理もないことです。「理解の基盤整備」をひと通り済ませてみれば、「全体の学習の流れ上、端折ることのできない重要な内容」であることが理解できるだけではなく、「駿台中学生テスト」や「早稲田アカデミー難関チャレンジ公開模試」で一桁の順位も可能な学力がついていることも実感できます。食わず嫌いはよくありません。

「基盤づくり」と呼んではいますが、単純な問題演習はありません。内容の薄い基本問題に時間を割いたところで、有名模試で最上位につける結果は出ません。どの単元に関する教材であっても徹底的に考えるように計算されています。難度の高い問題を掘り下げて考えていくには、様々な視点から多角的に検証していくことが必要です。その思考過程において、土台となる理解がゆらぐようでは十分な検証もなしえず、また、理論を構築することも難しくなります。先々の高度な学習内容を最小限の労力で理解して吸収し、自在に活用できるレベルに到達するには、まずは、論理的に考えるためのプラットフォームを構築することが大切です。

決して侮れない小学部・中1導入期の学び

一番教室の学習の導入部(小学部あるいは中1の1学期)に扱う内容は、決して平易というわけではありません。後々早慶高校入試に結びついていく重要な内容ばかりです。この準備期間に処理精度と速度のレベルを一気に上げ、問題を見る目を養い、掘り下げて考えながら問題を解き進められるようにします。そこから、学習内容は回を重ねるごとに高度になり、授業も加速します。この準備期間の学習密度が濃いことは、中学1年生となった小学生たちが、駿台中学生テストにおいて全国順位ひと桁を記録している事実でも裏付けられます(「小6から早慶高へ」のページ冒頭の「小学部から英語の学習を始めて『駿台中学生テスト(中1)11月』」)。

次第に学習速度は上がり、学習内容そのものもかなり複雑化していきますが、それと同時に生徒たちの理解力も向上するため、総じて理解に要する時間や労力は減ります。その一方で、学習範囲は広がり続けるため、理解の定着のための演習と既習内容の復習とに割くべき時間は増えていきます。学習の負荷は自然と増しますが、早慶志望の塾生は必要なこととして前向きに受け止め、授業中も楽しそうです。

つぎの動画を見比べることで、授業のレベルが次第に上がり、加速していく様子も、それとともに学力が飛躍的に伸びる様子も分かります。小学部は①から③までを2年少々をかけて、中学1年生から入塾するとわずか半年で学びます。

英語は単純な類題演習方式はとりません。これまでに学んだ知識と新たに増えた技術を駆使して、その場で与えられた様々な日本語を英語に変換します。すべて初見の問題です。「学力がある」とは「どんな問題にでも自在に対応できる力がある」ということです。この①~③を含む導入部の学習内容は、先々の単元をきれいに結びつけて最速で学び終えるための重要なカギを握っています。一番教室は、他の進学塾と比較して授業に膨大な時間を割きますが、無駄になる内容はかなりきれいに取り除かれています。

「価値のある時間の使い方」に重きを置く

塾生は学ぶことを純粋にたのしみます。「ホーム・実績」の動画「図面を引いてつくって考察!正四面体の外接球」や「紹介動画・特色」の動画「つくって楽しむ立体図形」などでご覧いただけますように、学習している内容の理解を深めるために、生徒ひとりひとりが手を動かして作業をし、じっくりと観察して考える機会も設けます。模型を実際につくる授業は、小学部でも中学部でも常に大好評です。

受験指導専門の講師の助言も得られる環境で「見て、触れて、考える」という豊かな経験を通した理解は、紙面上・スクリーン画面上での表層的な理解とは違った効果を生みます。工作道具を効果的に使い、効率の良い手順を考えつつ、試行錯誤を重ねて模型を作成することも非常にいい刺激になります。

既成の商品で観察をすれば時間的効率はいいかもしれません。しかし、自らの手で図面を起こしてつくりあげた立体模型による観察は、喜びや感動が大きく、忘れがたい経験となります。時間を費やすのであれば、それは豊かな経験ができる「価値のある時間の使い方」であるべきです。自分の手で触れて、自分の目で確かめて納得した上で、授業はさらに複雑な学習内容へと進みます。

好奇心だけでは早慶高入試は突破できない

好奇心を満たすばかりではありません。早慶高校入試問題を自分の力で解ける学力が着実に身につくところが一番教室流です。実際に「早慶入試問題を自力で解けるレベル」になっている生徒たちの様子は各ページのいくつもの動画でご確認いただけます。

中学3年生が慶應義塾高校をはじめとする入試過去問題を初見で解く様子を、動画「慶應義塾高校に受かる入試問題分析&解く手順」から始まる「早慶安定合格ルート」のページにおいてご覧いただけます。

早慶入試問題の図形を生徒たちが自ら解説する「早慶高校入試の図形問題 ひらめきの瞬間のつくり方」、中学2年生が立体の切断の問題演習後に実際にその模型を作る「中2 三平方の定理」などの動画は「数学 図形の授業」のページでご覧ください。

様々な問題に楽しそうに取り組む生徒たちの様子を、実際に取り組んでいる問題文とともに駆け足でご確認いただけるのが、動画「慶應・早稲田に受かる理由」です。かなり古いカリキュラムにもとづいた授業内容を紹介している動画ですが、新型コロナウイルス感染症が流行する以前の撮影であるため、マスクの着用がなく、生徒たちの表情がわかりやすいという利点があり、そのまま使用しています。

基盤づくりの時期にあたる「単元学習の初期の段階」から、必要な知識・技術をしっかりと網羅して学び進めていく過程で、実力がついていることを確認するために、ハイレベルな模擬試験を受験します。入塾の最初の時点での学力レベルに関係なく、塾生の全員が高い数値を記録しているデータは、「ホーム・実績 」のページの「駿台中学生テスト・駿台高校受験公開テスト」でご確認ください。

授業を重ねるごとに深まる学習内容と理解

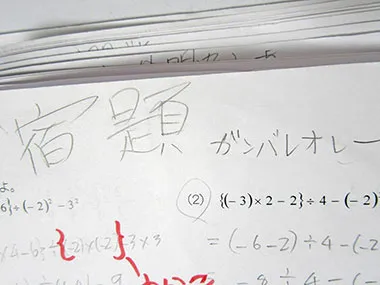

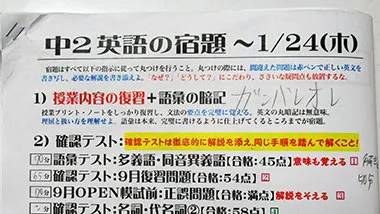

☟「来週までのオレ」へのエール

小6の宿題プリント(旧カリキュラム)

がんばり抜いてまもなく中3

着実に複雑化する学習内容を自然な流れで吸収できるように、カリキュラムを独自に組み、細かい工夫をほどこしています。授業の回を重ねるごとに学習内容が高度化し、以前よりも複雑な問題に対応できる力がついていることを生徒自身が実感できます。ただし、クラス全体としてのレベルも上がっていくため、教室内で学力を比較しても、早慶高校受験を目指す全生徒の中での位置が着実に上がっていることはまず認識できていません。

全国レベルの難関模試を受験して初めて、自らの学力レベルを客観的に把握し、クラス全体の学力レベルの高さに気づいて驚きます。生徒たちは、学習内容がいかに高度であるのかを特に意識することもないままに、新しい発見を純粋にたのしみ、自然な流れに乗って理解を深めていきます。学習した範囲で解ける入試問題があれば、小学部であっても、問題演習の中に組み込んで挑戦します。これに正解すると大いに盛り上がります。高校入試に限らず、中学入試の算数の問題で考えることをたのしむ場面もあります。

動画「開成の中学入試にも挑戦」

動画「聖光学院の中学入試にも挑戦」

身につけた知識がどんどん組み合わされ、ひねりも加えられて難しくなっていく問題も、生徒たちは面白がって解き進めます。正しい学習法を身につけ、それを継続することで学力は自然と伸びます。一番教室では、どの生徒についても学習を済ませた単元を自在に使いこなせるように指導をしています。この理解の基盤があることで、学習内容が複雑化しても、授業の速度を大きく落とさずにすむようになります。

小学生あるいは中学1年生から理解を積み上げて中学2年生の秋には早慶高校入試問題演習に取りかかる特殊なカリキュラムで学習します。この速度は、序盤でカリキュラムを先に進めることばかりにこだわらず、理解の基盤整備にしっかりと時間を割き、それを礎として中盤から一気に加速する展開にすることで実現します。最も効果が出る学習カリキュラムと学習法は塾が提供しますが、それを実践する[継続する]か否かは生徒ひとりひとりにかかっています。

ときには、本来のカリキュラムを脱線し、授業の残り時間で頭を捻って解くような、面白い問題に取り組む機会も設けます。難問を前にした生徒たちからあがる声は「何?これ、何?これ…面白い!」「面白くて…死にそう!」。見ているこちらもわくわくしてきます。大切なのは、知的好奇心と粘り強さです。

飛び級も特殊な先取りもできる小学部

小6で青チャート数Ⅱ

理解重視の先取り数学

中学受験から切りかえて小5途中入塾。行き詰まっていた「中学受験算数」をいちから立て直して小6の1月にはこのレベル。

「学ぶ力はあるものの、学力の効果的な伸ばし方が見えていない生徒たち」が突出した成績を出せる機会を掴める環境があります。

中学受験算数を立て直して「小6で青チャート数Ⅱ(図形と方程式)の問題を初見で解けるレベル」まで。知見を深めながら着実にレベルを上げていきます。

一番教室で「理解の基盤整備」を済ませて学習を進めるとこうなります。

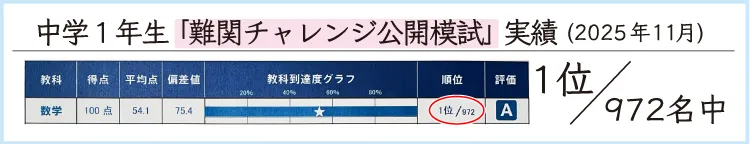

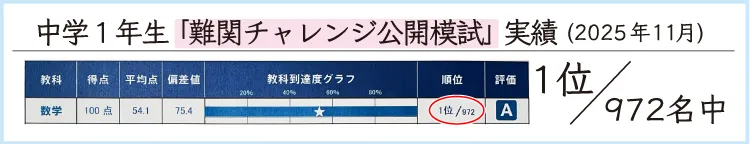

中1「早稲田アカデミー難関チャレンジ公開模試 」(2025年11月)

数学 100点 偏差値75.4 全体順位1位/972人中

「難関チャレンジ公開模試」は、早稲田アカデミー主催の「開成高・国立附属高・早慶附属高 そして都立・県立トップ高志望者が集うハイレベル模試」です。

先取りをするのであれば、その成果も数値として出ていなくては、先取り学習に費やした時間に価値がなかったことになってしまいます。先々の学習にざっと目を通す程度では先取りの授業とは言えません。

一番教室の先取り授業は、自分の力で応用問題までが解けるだけの実力がつきます。小学部でも中学部でも、理屈を理解して、使いこなせる知識や技術にすることを重視する指導です。

早慶合格ルートにのると劇的に変化

結果を出せる 考え抜く力

旧カリキュラム 中学1年生6月 初挑戦の図形の問題。※現在では小学部のカリキュラムです。自習室を活用して宿題に取り組んでいる様子です。2倍速でご覧ください。

演習プリントがヨレヨレになっていることにもまったく気づかずに没頭しますが、正解に近づいているわけではありません。「面白いから自分で考えてみてごらん」と授業で渡された図形のプリント。中学受験の経験がなく、予備知識もないままに、いちから自分で考えています。

ここから2年8か月後の早慶の入試結果もご覧ください(動画「慶應義塾高校合格発表当日2020」へ)。

2017年当時、上記の動画を「考える」という表題で公開した時点では、とんちんかんな線を結んでいるこの中学1年生の男の子が早慶に受かる可能性を疑問視される方は非常に多かったことと思われます。中学受験のことがよくわかっているご家庭からは「こんなのは考えていることにならない」「早慶受験をなめてはいけない」と言われていたことでしょう。一番教室の講師も早慶高校受験の厳しさは骨身にしみてよくわかっています。なめてはいません。

大手進学塾で教えていた頃は、カリキュラムおよび教材、そして授業時間のすべてに制約があり、3年間、あるいは4年間ともにがんばってきた生徒が惜しくも合格に届かずに悔し涙を見せる場面に何度となく向き合わされました。「2度とこんな目に遭う生徒を出さないためにはどうしたらいいのか」をひたすら考えて教材や授業の改善を重ねてきました。2017年当時、ヨレヨレになったプリントにも気づかずに、いつまでも飽きずにこの問題に取り組んでいる彼を見ながら、一番教室の指導の下で早慶に合格することを確信して動画を公開しました。

知的好奇心と集中力と粘り強さ。そこに一番教室の専門指導があれば、確実に早慶高校受験で結果を出せます。実際にこの2年8カ月後に早慶に全勝しています。

一番教室の塾生に求める「学ぶ姿勢」

現在ではカリキュラムも大きく変わり、動画「小6で青チャート数Ⅱ 理解重視の先取り数学」でご覧いただいたように小学生から数学の授業を始めています(2024年度からは中学受験算数を本格的に学ぶカリキュラムになっています)。いずれの動画でも生徒たちは没頭して問題解決に取り組んでいます。一番教室は、彼らのような姿勢で学べる生徒を募集しています。

- 「なぜ?」「どうして?」にこだわって全力で考え抜く。

- 自分の仮説が正しいのかどうかを粘って検証してみる。

- 授業の解説を反芻して復習の効果を最大にする。

- わからないことは妥協せずに調べ、納得するまで質問し、解決をして先に進む。

- 間違えることも楽しみながら新しい知識や技術をどんどん使ってみる。

- 失敗から学んで工夫を重ねる。

- 仲間との勝負を大いに楽しむ。

- 周囲の人々のよいところを積極的に取り入れる。

- 「進歩している自分」を楽しむ。

- 「進歩できる自分」に投資する。

…こういった姿勢を身につけながら生徒たちは学力のレベルを上げ、難関校の受験およびその先の学術研究に向けた準備を整えます。小学部から学ぶ利点は、時間を味方につけられるところです。「理解の基盤整備」に十分に時間を割いて、いくつもの失敗をしながらも、中学部に入って早慶高校受験準備を順調に進められる土台を築けます。

後から早慶合格ルートにのるのは大変

途中から転塾されて来られる場合は、すんなりと学習の流れに乗れないことがほとんどです。体験授業の確認テストにおいて一桁もしくは零点の得点を記録してしまうこともしばしばです。先取り学習あるいは中学受験勉強をなんとなく進めてきてしまった場合には、思考を伴わずに機械的な演習をくり返してきたことで「論理的に答えを出す習慣」がないため、大苦戦を強いられます。すでに学習を済ませた単元であっても「理屈を理解して自在に使いこなせるレベル」「高い精度を維持した最速の処理力」にまで仕上げなくては確実な得点にできません。よい結果に結びつかないのは、単なる演習量不足によるものもありますが、多くの場合は「知識や技術が上手く整理できないままに、論理的思考を働かせることなく、作業だけを丸覚えしてしまう」という勉強法が原因となっています。理解を重視した学びにしなくては、活用ができません。早慶高校受験準備の序盤での学び方を間違えると、中盤から戦局が不利になりがちです。

お問い合わせ後に体験授業を受けて、最初のカウンセリングにおいて講師による細かい分析をきき、初めて伸び悩みの原因に気づくケースが非常に多いです。「これだけ細かく観察をして、どこに問題があるのかを分析して対処法を教えてもらえるとは思わなかった。」と喜んでいただける一方で、「ここまで基礎的な理解が足りていないとは思わなかった。」とがっかりされることにもなっています。「徹底的に活用できる知識」にするには、まずは「きちんと理解をするところ」から始めなくてはなりません。理解があやふやだったり、一応の理解はしても正確に処理ができなかったりするようでは、結果に結びつきません。「成功のパターンを必要な場面で確実に再現できる力」を身につけることで、結果を自らの意志でコントロールできるようになります。それぞれの生徒における「成功のパターンを再現できる確実性の高さ」が、一番教室の「高校受験における早慶合格率の高さ」です。

ひとつひとつの知識や技術についての理解が不十分であれば、正しく使いこなすことができず、掘り下げて考える力もつきません。途中から入塾をする場合、知識を再整理して自在に扱える状態になる段階まで調整をつけるには、3か月から半年程度の時間と多くの労力を要します。とにかく粘り強く取り組み続けることが肝要です。最初の段階から通塾している生徒たちも皆、大変なエネルギーをつぎ込んで結果にしていることを忘れてはいけません。

初めから早慶合格ルートにのせる利点

演習中。考える小6

学習が始まる最初の段階から授業を受けている場合は、復習[宿題]の取り組みをごまかしてしまうことがない限り、後から入塾する場合ほど厳しい状況に置かれることはまずありません。授業は早慶の合格に必要なレベルへと段階を踏んで引き上げられ、ペースも次第に上がります。坂をのぼっていくようなイメージです。到達点となる頂上は決まっているため、早期に学習を始めればやや緩やかな坂となります。開始時期が遅くなるほどその坂は急勾配となります。もちろん、「緩やかな坂」とは言っても、知識の幅はどんどん広がるため、レベルとペースが上がるにつれて、考えるべき要素も覚えるべき要点も増えます。

早慶高校受験に合格する学力をつけていく過程で、実戦の経験を積む目的と既習範囲の知識の抜けや不備がないことを確認する目的で、駿台中学生テスト・駿台高校受験公開テスト、早稲田アカデミー難関チャレンジ公開模試を受験します。中学受験の経験がなくても、理解の基盤整備から取りかかり、実力をつけてこれらのハイレベルな模試において全国順位一桁を狙っていきます。

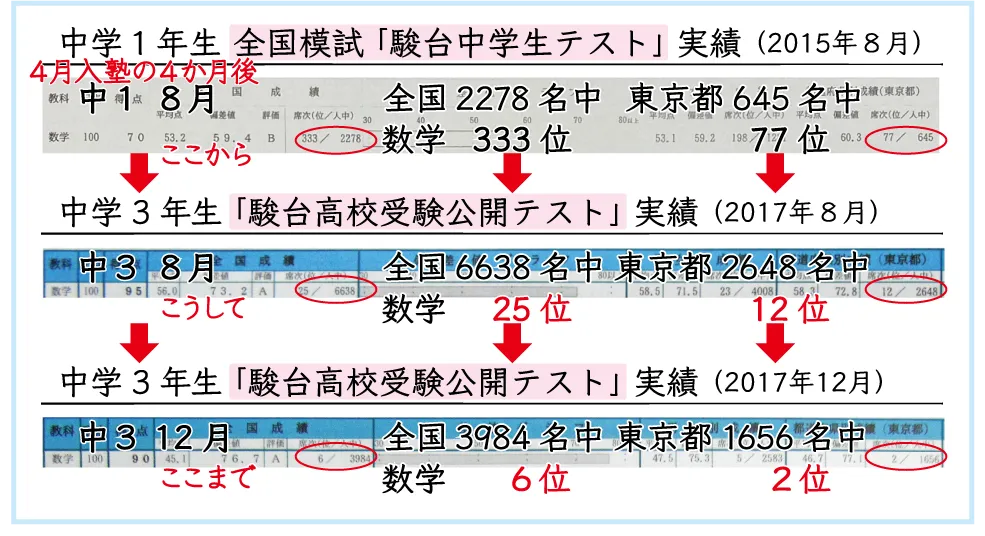

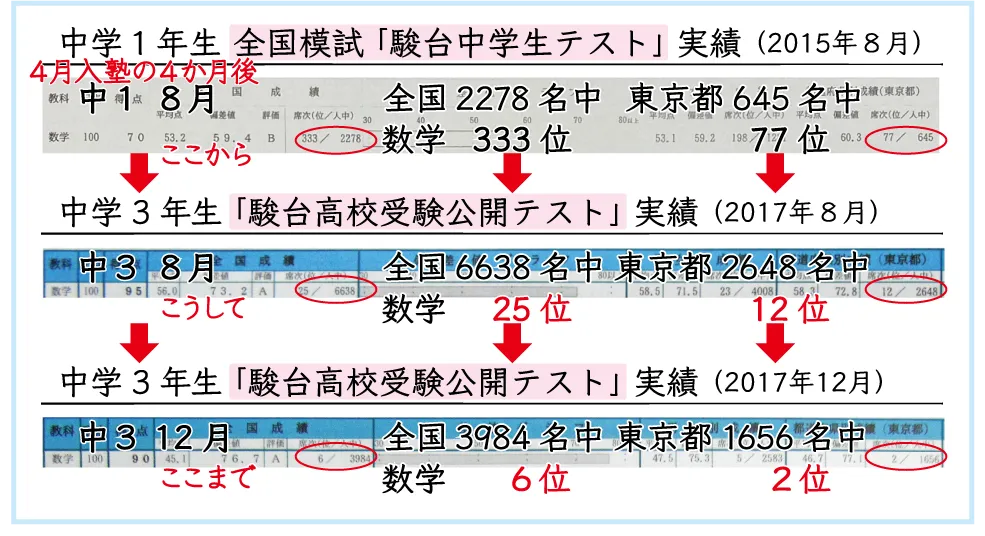

中3「駿台高校受験公開テスト12月」までの【成績推移】中学1年生4月途中入塾生

【4か月で】中1駿台中学生テスト8月 数学 70点 全国偏差値59.4 全国順位333位/2278名中←初挑戦

【2年間で】中3駿台高校受験公開テスト8月 数学 95点 全国偏差値73.2 全国順位25位/6638名中←中3夏

【入試前】中3駿台高校受験公開テスト12月 数学 90点 全国偏差値76.7 全国順位6位/3984名中←入試直前

これだけ鍛え上がって入試を迎えています。受験をした慶應義塾志木・早稲田大学本庄・慶應義塾高校のすべてに合格し、第一志望の慶應義塾高校に進学しています。

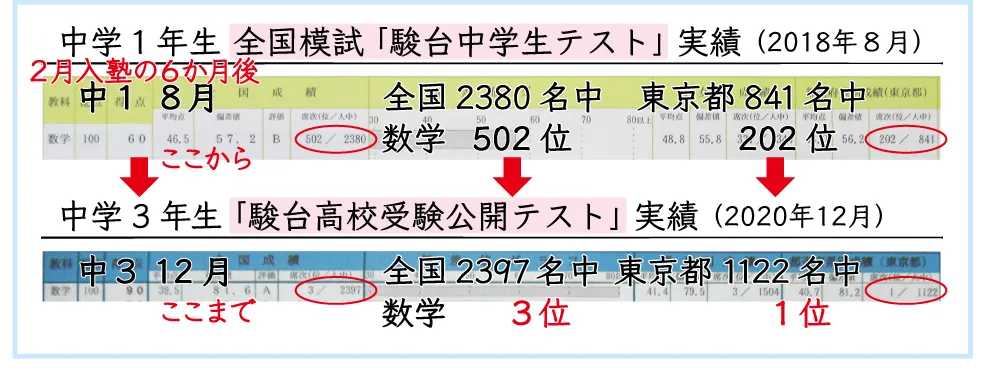

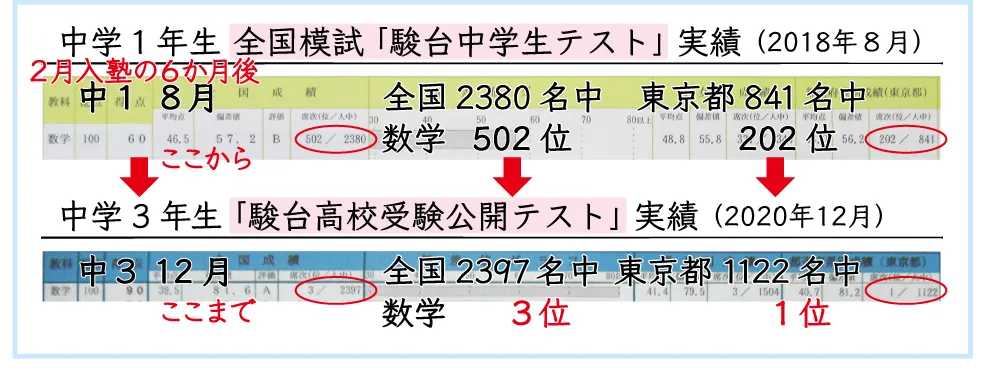

中3「駿台高校受験公開テスト12月」までの【成績推移】中学1年生2月入塾生

【6か月で】中1駿台中学生テスト8月 数学 60点 全国偏差値57.2 全国順位502位/2380名中←初挑戦

【入試前】中3駿台高校受験公開テスト12月 数学 90点 全国偏差値81.6 全国順位3位/2397名中←入試直前

これだけ鍛え上がって入試を迎えています。受験をした慶應義塾志木・早稲田大学本庄・慶應義塾高校のすべてに合格し、第一志望の慶應義塾高校に進学しています。

2024年に小学部の算数のカリキュラムを変更したため、小3までの基礎的な理解がほとんどない、あるいは、学習習慣がまったく身についていない場合、宿題のサイクルが崩れて早期に離脱する事例もあります。中学受験が過熱している現在、高校受験において早慶レベルの受験をお考えであれば、まずは最低限の学力と学習習慣づけは必要です。中学受験で早慶を目指しているご家庭からお話をきいてみると参考になります。

学習内容の難度が増すにつれて、宿題を含めた勉強の負荷も大きくなります(本気の中学受験ほどの過酷さはありません)。生徒たちはときに苦労をしながらも成長をとげ、学習のペースを掴んでいきます。段階を踏んで理解を深め、理解した内容を着実に定着させていきます。学習の密度を上げながら加速をしていく中で生徒たちも成長しています。

小学部の3年間を有効に活用できると、そこから先の展開を有利に運べます。中学受験がないため、いくつもの失敗を経験しながら学び進められる「時間的なゆとり」が結構あります。中学部を迎える時点ですでに早慶高校受験合格につながる理解の基盤整備を済ませているため、中学部で扱う密度の濃い学習内容も速度を上げて対応する力がついています。一番教室の小学部の授業は「早慶高校受験に向けた中学部の内容」を緩やかに進めているため、大手進学塾のように中1の時点でテキストの最初の項目に戻ることはありません。3年間の学習の負荷を6年間に分散する作戦です。

中学3年生には「ゼミ形式の授業」

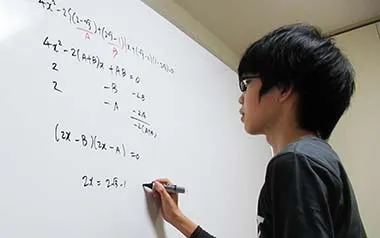

早慶高の入試問題を生徒が解説

中学部の授業は最終的に、生徒が主体となって「早慶高入試の過去問題などの複合問題の解法」を討論していく「ゼミ形式の授業」となります。問題を解いたその場で解説に進みます。問題を解く際の着眼点や選ぶべき解法について各々が考えをまとめ、生徒が入れかわりながら解説を進めて「最適の解法」をクラス全体で徹底的に検証します。

あてられた問題の答えを述べるだけでは「ゼミ形式の授業」とは言いません。講師と最前列に座る生徒とだけで成立しているやりとりではなく、全員が参加をして意見交換をしながら考察を加え、理解を深めるのが「ゼミ形式の授業」です。「ゼミ形式の授業」は容易に成立するものではありません。

「専門性の高い知識をしっかりと身につけている集団」であり、「真剣に学ぼうとする姿勢のある集団」であるからこそ、自由闊達な意見交換による知識の集積が可能になります。クラス全体に専門性の高い知識がきちんと身についてこそ、密度の濃い議論となり、互いに得るものが大きくなります。真剣に学ぼうとする姿勢があるからこそ、周囲から忌憚のない意見を求め、知識を吸収できます。

「ゼミ形式の授業」は少人数で徹底した指導ができる一番教室だからこそ実現できる授業です。中学受験の経験が一切ない中3生たちがホワイトボードを使って早慶高校入試の図形問題を解説している様子を収めた動画「早慶高校入試の図形問題 ひらめきの瞬間のつくり方」もご確認ください。実際に図形問題を解く際には、図をなぞりながら「ひらめきの瞬間」を待つようなことはしません。解き方のポイントをふまえてどんどん解き進めます。

待ちに待った早慶高校入試へ

受験会場へと向かう後ろ姿

入試を迎えたその日、試験会場に向かう生徒たちの顔つきをみれば、受験の結果は予測がつきます。入試に向かう生徒たちが、晴れ晴れとした表情で「いつも通りにやってくる」と言える受験であるべきです。入試を迎えて右往左往するのは、準備が足りていないという不安や後ろめたさがあるからです。結果を出すための鍛錬を積み、しっかりとした学力が備わっていれば、臆することなく入試会場に向かえます(「卒塾生の財産」)。

試験期間中は随時「合格」の結果が出るため、「緊張感と高揚感が入り交じった浮きたつような気分」を味わえます。この時期ほど痛快な時間は、長い人生でもなかなかないかもしれません。

待ちに待った早慶高校入試

一番教室では入試期はこうなります。

かつて、早慶全勝が4つまで可能だった頃[慶應義塾高校の1次試験が13日だった頃]、早慶合格発表の幕開けとなる早稲田実業の合格報告をある生徒の保護者様から頂戴した際、複数名の結果報告連絡が重なる時間帯でこちらの気が回らず、後々も思い返しては嘆かれるような出来事がありました。「合格掲示板の受験番号を見て本当に感動して『先生、番号がありました!近くにいる〇〇君や〇〇君も受かっていますから安心してください。』って電話をしたら、『それは受かるでしょうね。』と感動もなく言われて、一気に感動が薄れました。」…確かにひどい。「(彼も含めて生徒たちが非常に優秀で、しっかり準備をして入試直前期に最高の手応えでしたから)それは受かるでしょうね。」というつもりでした。言葉が足りなかったのは、次から次とかかってくる電話に慌てていたことと、授業のような入念な準備がなく臨んでいることが原因です。感動がないように聞こえたのは、入試当日の入試問題解説の際に自己採点で十分な高得点がとれており、合格の結果に驚かなかったからです。講師の側は、最終的な仕上がりがどのくらいであるのかも確認できているため、合格は当然の流れだと感じてしまいますが、受験指導経験があるわけではないご家庭にすれば、実際に合否が分かるまでは「合格ルート」を信じきれないのはやむを得ないことです。それ以降は合格連絡の言葉には注意をしています。

実力を鍛えて運に頼らない受験をします。入塾から中3の入試直前期までに早慶に合格する実力がつくことは、駿台中学生テスト・駿台高校受験公開テストの個人成績表で確認できます。

「初めての『中1駿台中学生テスト(8月)』→『中3駿台高校受験公開模試(8月)→(12月)』」

「初戦『中1駿台中学生テスト(8月)』から受験直前『中3駿台高校受験公開テスト』までの成績の伸び」

早慶高校入試において安定した合格を実現させるのは「成功のパターンを必要な場面で確実に再現できる力」です。ただし、高校受験で早慶に合格すること自体を目標にするのではなく、それぞれの進学先で将来の夢に向けた取り組みに着手できる学力のプラットフォームを築いておくことを目標に据えるほうが賢明だと一番教室は考えます。

塾生が慶應義塾高校の合格者発表掲示板を見に行く姿を追いかけた動画「合格発表当日」「慶應義塾高校合格発表当日2020」もご覧ください。一番教室では、保護者の皆様からのご協力を得て、中学1年生あるいは小学生からの数年間の成長の様子を写真や動画に収めています。

動画「慶應義塾高校に受かる入試問題分析&解く手順」から始まる「早慶安定合格ルート」のページでは。入試問題をたのしめる余裕を持たせるカリキュラム、学習の効果を最大限にするための工夫を重ねた教材についてまとめています。

動画「早慶高校入試の図形問題 ひらめきの瞬間のつくり方」から始まる「数学 図形の授業」のページでは、一番教室の授業の特殊な進め方について短くまとめた動画を添えて「思考力・観察力・分析力を磨く一番教室の授業」を紹介しています。個別説明会において実際の教材をご覧いただけます。

授業中の生徒たちは生き生きとしています。初挑戦の難問を前にして、誰もが没頭して教室がしんと静まり返る場面、見事に解ききって正解したときの歓喜や興奮に湧き上がる場面、あと一歩で正解に届かずに悔しがる場面、仲間の好結果に素直に感心する場面、負けてはいられないぞと発奮する場面、問題の質について評し合う場面、生徒同士の絶妙なぼけとつっこみが展開される場面、講師の叱咤激励にそれぞれが目標を再確認して真一文字に口を結ぶ場面。生徒たちは様々な経験を共にし、受験まで互いによき仲間、よきライバルとして認め合います。

「復習」による確認テストの順位の変動

※before COVID-19

授業では、確認テストの成績上位者の入れかわりが頻繁に見られます。「要点をおさえた復習」が重要であり、宿題の取り組みの丁寧さや演習量により、わずか1週間でも学力の伸び方は違ってきます。

気が緩んで演習量が不足すれば、簡単に最下位にまで転落します。十分な復習をして授業に臨めば確実に結果になることを身をもって知っている生徒たちは、「得点をとって当然だ」と考えます。準備不足で結果が揮わない生徒には叱咤激励の言葉が仲間からかけられます。

失敗をした生徒が翌週に抜群の結果を出してくると、素直な賞賛の言葉がかけられます。仲間の奮起をきっかけにクラス全体に火がつきます。互いに良い刺激を与え合い、切磋琢磨できる空間を生み出します。※コロナ禍を経て、教室の形状の問題から少人数制に完全に移行し、現在は上記の写真のような密度にはなりません。

授業の中でさまざまな確認テストを実施します。制限時間が設けられるテスト、速度と精度を競うテスト、徹底的に考えて答えを導き出す長時間のテスト。実施方法は目的に応じて異なります。どのテストであっても、既習内容をきちんと復習し、速度と精度を上げる演習量を積んだ上で臨まなければなりません。合格点が設けられているテストは、合格ラインを目指すのではなく、限りなく満点に近い得点を目指して真剣に取り組みます。

ときには自習室で勉強をしている上級学年の生徒とともに、学年をまたいでの「計算テストバトル」なども実施されます。うかうかしていると低学年の生徒に負けます。

論理的思考・冷静な分析・全力の相乗効果

〈 合格校 〉

慶應志木・慶應義塾・

早稲田実業・早大本庄

テストに限らず、授業内の問題演習においても、生徒たちは1問1問に真剣に取り組みます。単純に正答率や速度などの結果そのものを競い合うだけではなく、問題の解き方、いくつもある中からその解法を選択すべき理由などについても、互いに関心を向けます。偶然による正解はもちろん、「なんとなくそんな気がした」というような論理的に説明のつかない正解では、仲間から評価されることはありません。

問題を解く際の着眼点や留意点など、答えを導き出すまでの過程に対して論理的な説明がなされることが重要です。誤答についてもそのまま流してしまわずに、誤った解答に至るまでの経緯と原因を分析し、誤りが生じる要因やその対処法についても互いに理解を共有します。少人数で、授業時間を最低でも3時間は確保しているからこそ、考え抜く授業も成立します。

一番教室では、生徒たちに全力で臨むことの重要性をくり返し説きます。ある程度の負荷をかけた取り組みをすることで能力が上がります。単純作業ばかりをくり返してもできるようになることは増えません。成長し続けるには、その各段階においてできることを全力で取り組む必要があります。全力で取り組んだ結果、能力が上がり、つぎの段階においてできることが増えます。全力で取り組んで失敗をすれば、その反省も真剣なものになります(動画「慶應100%合格の授業」の「③1つ1つの間違えをフィードバック(1:06)」をご覧ください)。つぎに同じ失敗をしないためにはどうすればいいのかを本気で考え、いつまでも同じところで足踏みを続けることがなくなります。そして、全力で臨んだことが実を結べば、その喜びも自信も一層深いものとなり、それがつぎの目標へと向かう活力源となります。

一方、余力を残した取り組みを重ね、失敗のひとつひとつに「本気でやればできたけれど、気乗りしなかったからできなかった」と口にする癖があると、自らの能力を読み誤って過信をするようになり、本当に勝負をかけなくてはならない場面ではすぐにエンジンが停止します。バラ色の眼鏡をかけて「やればできる」と口にするだけでは状況は少しも好転しません。着実に結果を出せる生徒は、自らが出せる力がどのくらいのものであるのかを大体把握できていることから、計画を立てるときも具体性のある予定を組むことができます。

全力で臨む姿勢が空間全体に行き渡ると、そこに相乗効果が生まれます。学年を問わず、その空間にいる誰もが自らの能力を伸ばそうとする雰囲気ができあがっています。「がんばっているのは自分だけではない」と感じることで、共感し合うことも競い合うこともできる仲間となります。

一番教室の生徒たちは、学年もまたいで、同じ志を持つ仲間とともに、考えるたのしみを分かち合い、互いに良い刺激を受けて切磋琢磨し、ときに支え合って、幾多の試練を乗り越えていきます。

実際の授業の様子は、webサイト内の数々の動画でご確認ください。

早慶高校受験の合格実績をご覧になって「合格した生徒たちは特別な才能のある優秀生だったに違いない。」と思われる方が多いようです。もちろん中には、そういう生まれ持った才能を生かして難なく合格を決めている場合もあります。しかし、全員が易々と早慶に合格を果たしているわけではありません。

楽に出せる結果には大した中身が伴わないことを彼らはきちんと認識しています。抜群の結果を出すためには、それに見合うだけのエネルギーを投入するのも当然だと考えます。

高い目標に向かって、試行錯誤を重ねて自らを鍛え上げる。目標との距離を確認しつつ調整をかけ、着実に結果を出していく。この積み重ねにより目標を実現するのが一番教室の生徒です。

鍛え上げて早慶に進学してみると、誰もが「中学受験組の能力の高さ」に舌を巻きます。しかし、中学受験の上位層と高校受験の上位層の間にある大きな差を埋めていく方法も高校受験に向けた取り組みでよく分かっているため、そこからさらに軌道修正をかけていきます。早慶合格のその先を見据えてしっかり学んでおいて損をすることはありません。

早慶高校受験で最上位を維持するには

〈 合格校 〉

都立日比谷・早稲田実業・

早大本庄・豊島岡女子

当然ながら、常によい結果を出し続けることができるわけではありません。早慶の受験者層の学力レベルは当然ながら高く、一時の好結果に慢心はできません。特に中学3年生ともなれば、全国にいる難関高校を目指す生徒たちが受験をする全国模試(駿台高校受験公開テスト)において上位を維持し続けるというのは決して容易いことではありません。

卒塾した生徒たちが合格に至るまでに歩んできた道は決して平坦ではありませんでした。特に、一番教室を立ち上げた頃の塾生たちは、現在の一番教室が組んでいる「中学3年生の時期に余裕をもたせるカリキュラム」ではない、別のカリキュラムを引き継いで学習を進めなくてはならない状況下にあり、思うように結果が出せない時期が長くありました。「負けたくない」「まだやれる」「今度こそ納得のいく結果にする」と、前を向いてひたむきにがんばってきた結果が、このいくつもの合格です。彼らは学力だけではなく、精神的にも大きく成長し、卒塾しています。

自己投資の価値を誰よりも知っている生徒たちが一番教室の誇りです。

「途中入塾・講師より」のページの最後に記載させていただきました「保護者会アンケート」をぜひ、ご一読ください。一番教室を立ち上げた頃の塾生は、大手進学塾時代のカリキュラムからの継続により、現在の塾生よりもはるかに結果を出しにくい状況にありました。それでも、塾生は皆、建設的な取り組みの積み重ねの先にある結果を信じて、ひたむきに学び続けました。その姿をじっと堪えて見守り続けるご家庭の想いがよく伝わります。

「潜在的に持っている能力[その時点での能力]+日々の建設的な努力=将来の時点での潜在的能力[将来の時点で持ち合わせている能力]」これが一番教室の考え方です。受験であれば「現在の得点力+日々の建設的な努力=入試期の得点力」と言いかえられます。能力は固定されているわけではありません。鍛えて伸ばし続けることが可能です。しかも、その伸びは誰もが予想だにしないような大きな伸びとなります。

一番教室に通う生徒たちは、受験に至るまでに苦しい思いも何度となく経験しますが、「建設的な取り組みの継続によって能力が上がり、成功の可能性が確実に高まる」という貴重な経験もたくさん積みます。これがそこから先の人生において、直面することになる数々の障壁も乗り越えていけるという自信に結びついています。

受験準備の過程で学べる勉強以外のこと

自己投資の価値を知る生徒たちは、受験期間においても、それ以降の人生における様々な局面においても、その強さを発揮していくことができます。やがては社会に出て行くことになる子どもたちに残すべき財産とは、有形のものではなく、時間を超えて尽きることがない無形のもの——いかに厳しい時代でも、自分自身の力で生き抜いていけるという自信と能力——であると一番教室は考えます。

多感な時期にある生徒たちは、受験を迎えるまでの数年間に、学習面のみならず、様々な問題に直面します。問題を解決していくためには、冷静な分析力、柔軟な思考力、決断力、そして行動力が必要になります。最後までやり抜く忍耐力や情熱は特に欠かせません。生徒たちが精神的に成長を遂げ、自律して問題解決にあたることができるよう、講師はそれぞれの段階に応じて必要になる助言をしていきます。

当然ながら、実際に試行錯誤を重ねて解決をしていくのは生徒自身です。これは授業中の問題演習にも似ています。問題の解決策を教わろうと相談にやってくる生徒には、自分で解決法を模索できるようになるように助言します。生徒たちは試行錯誤を重ね、直面する問題を自分自身の問題として認識し、自発的に行動して解決に向かうようになります。問題を解決していく力を身につけながら、社会に出ていく準備も進めていきます。

一番教室では、「早慶に入る生徒となる以上は、将来は各場面においてリーダーの役割を果たすべき存在である」と考えています。早慶に合格するためには、単に勉強を学び、学力を伸ばすだけでは不十分です。ひとりひとりが精神的にも成長しなくてはならないと考えます。他者に対する気遣いや思いやりの心、ひとの心をとらえていく人間的魅力、いかなる困難な状況に置かれようとも冷静に状況を分析できる判断力、厳しい試練にも臆せずに立ち向かい、障壁を乗り越えていく強い意志と高い志、そして何より、失敗を成功の足掛かりとしていくエネルギー、そういったものがなければ、ひとの上に立ち、ひとを率いていくことは難しいでしょう。

一番教室は、「学力を伸ばすこと」とともに、「生徒ひとりひとりが受験を通して、人間として大きく成長していくこと」も大切だと考えます。