小学6年生(継続) 数学の学習

「なぜ?」「どうして?」と疑問を持つこと、「共通点は何か」「相違点は何か」に目を向けること、「これまでの知識を応用して使えないか」と知識を運用することにこだわります。早慶高校入試の数学は公式の丸暗記では歯が立ちません。そこで、ひとつひとつの単元学習においても、生徒ひとりひとりに、これまでに学習した内容と新たに学習している内容とを結びつけて考え抜くことを求めます。

初めて学習する単元であっても、失敗もものともせず、自分の力で考え、何度も挑戦して答えにたどりつく。そういう授業の中で生徒たちは数学の楽しさや面白さに触れていきます。

中学受験経験者との学力差は、「勉強量」「勉強を始める時期」「勉強を面白がっているか」「自分の受験であるという自覚があるか」「自分で“調べる・試す・粘って確認する”経験をどれだけ積んだか」そして「解法を知っているか否か」「特殊な問題をどのくらい見てきたか」の違いにより大きく開きます。小学部ではこの差を埋め、数学を先取りします。

小学6年生を迎える時点で、基礎力養成期間を経て培った「① 速く正確に計算する力」「② 製図器具を用いずに、速く正確に図形をかく力」「③ 論理的に思考する力」「④ 状況を想像する力」を活用できる準備が整います。その処理力と理解力が学習を加速させます。

例えば「正負の数」の学習においては、「負の数」の扱い方を除いては、既に学習を済ませているため、「負の数」の扱い方さえ理解すれば、これまでの計算ルールがすべて活用でき、「小数」や「分数」も混合の四則演算も高校入試問題のレベルにもすぐに対応できるようになります。また、「文字と式」の学習においては、算数では扱わなかった「文字式の積商の表し方」を学習すると、中3単元(学習指導要領)の「展開」を一息に学び進めることができる準備が整います。

基礎力を鍛える期間を有効に活用したその先にあるのは、「発展的な内容を上乗せしてもそう簡単には崩れず、授業速度が加速しても難なく対応できる“確かな学力”」です。

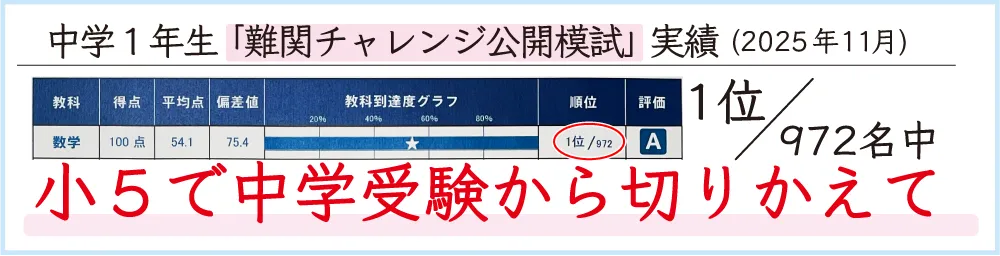

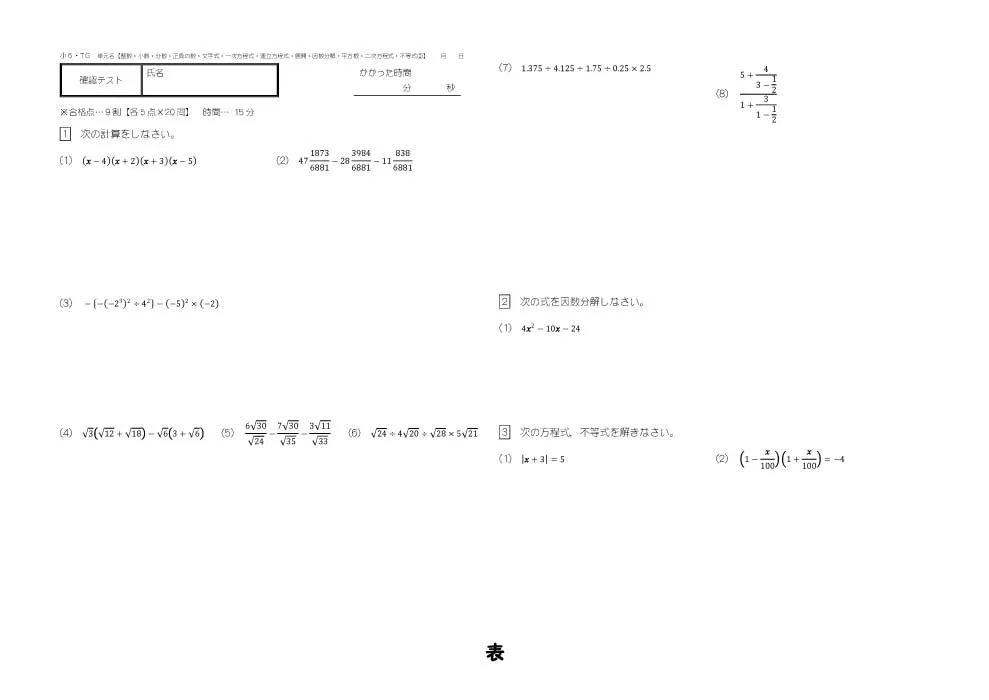

数学の学習に入ると、小学6年生の1学期のうちに、計算単元の幅を中1・中2・中3単元へと広げ、文章題の難易度を一気に高校入試問題のレベルに引き上げます(動画「途中入塾から中1に飛び級 中1文章題テスト(10月)」)。また、小学6年生の間に、中学部の模擬試験(駿台中学生テスト)を受け、模擬試験で結果を出せる準備を始めます。小学6年生・中学1年生から全国ひと桁の順位を目指し、中学3年生の秋以降には、全国模試(駿台高校受験公開テスト)において満点を取ることも可能となります。卒塾生には中学3年生の駿台高校受験公開テストで全国1位も出ている塾です。

数学の学習と並行して、中学入試過去問題にも挑戦します。小学4年生、5年生で鍛えてきた力を試せるいい機会です。中学受験をしないからこそ、面白い問題の魅力を存分に堪能します。

動画「中学受験をしない小6が中入試問題も扱える授業①」(慶應義塾湘南藤沢中等部 大問4)

動画「中学受験をしない小6が中入試問題も扱える授業②」(慶應義塾湘南藤沢中等部 大問6)

高校受験で早慶に合格できるようにここから更に鍛えます。

この時期になると、4~5年生で学習した特殊算を含む受験算数の復習、中学1~3年生までの計算単元の強化、1つ上の学年の全国模擬試験である駿台中学生テストの準備など、取り組むべき内容は多岐にわたります。中学部に進級した時点で全国模試で一桁の順位を狙うための準備となります。

小学6年生(継続) 英語の学習

理解の基盤整備の最終段階においては、時制(現在・過去・未来および進行形)と基本的な接続詞とをほかの文法単元や知識と組み合わせ、融合問題としての演習を進めます。それまでに理解した知識や技術をどのように使い分けるのか、あるいはどのように組み合わせられるのかをじっくり考えながら演習を重ねます。様々な角度から、これまで理解した知識や技術を見直し、その運用のし方を学んでいくこの時期は、思考力が鍛えられ、学力が特に大きく伸びる時期にもなります。

与えられた日本語から状況を想定し、そこから細かい分析を経て英語に変換していきます。

- 「この写真では、あなたはジーンズとTシャツを着て、にこにこしているわね。」

- 「きみは昨夜、自分のお金を全部つかったわけじゃないんだよね?」

- 「いや、つかったよ。無一文だったから歩いて帰ったんだ。」

- 「バナナ?うん、バナナは好きだね。ぼくは熟しきっていないバナナが好きなんだよ。」

- A「そのレンガは何のためなんだい?」

- B「バードバスをつくるのさ。」

- A「じゃあ、手伝うよ。」

単純な類題演習方式はとりません。これまでに学んだ知識を駆使して、その場で与えられた様々な日本語を英語に変換します。すべて初見の問題です。「英語の力がある」とは「どんな表現でも自在に英語に変換できる力がある」ということです。

英語に変換を試みることで、日本語と英語の言葉の定義にも触れることになります。たとえば、日本語の「昼」という言葉ひとつについても、様々な場面を想定してその状況にふさわしい英語に変換をする必要があります。何気なく使っている日本語を見直す絶好の機会にもなります。

このような学習段階に入ると、授業内外でのメモの取り方について各々が工夫をしていく時期になります。問題を解く際の留意点、出題者の狙い、各自の間違えやすいポイントなどをしっかりと踏まえて演習に臨まないと、授業内でほとんど正解できなくなることから、勉強法も中学部のやり方へと切りかえていかなくてはなりません。誰もが試行錯誤を重ねて自分なりのメモのシステムを構築します。

理解の基盤整備を1学期のうちに済ませると、そこからは、文法の確認テストによる復習と併行して単元の学習を進める「中学部」の仕様になります。小学4年生から丁寧に積み上げた理解を土台に、本格的な英語文法の学習に進みます。

中1から入塾する「トップ・ギア・コース」と学習内容が重なることが多くなるため、合同で語彙のテストを実施したり、授業を受けたりする機会が増えます。「復習量[定着度]」「思考力」「運用力」「処理精度」が揃えば安定した正答率となります。ひとつ上の学年に交じって「勝った!」「負けた!」と競い合うことを楽しみます。

楽しいことばかりではなくなります。中学部の教材に合わせて、語彙を増やす必要性が高まることから、増えていく語彙を忘れてしまわないよう、空いている時間を活用してこまめに練習をしなくてはなりません。また、文法についても細かい要点もちゃんとおさえられるよう、徹底的に復習を重ねてなくてはなりません。これに早慶志望のための特設クラスに在籍する中学生と同じように真摯に取り組める場合は、入試期まで早慶高受験者層の最上位に安定します。

「できるようになる実感・わかることの楽しさ・増えていく知識の手応え」が「語彙や文法の徹底復習の大変さ」を上回れば、学習は円滑に進みます。

英語の構造を理解し、パズル感覚で扱えるようにする指導により、小学6年生の1月になると、接続詞を使ってやや複雑な英作文ができるようになります。時制の概念を理解し、過去完了も自然と扱えます。中学1年生から学習を始めると9月~10月の学習内容になります。

- 彼の上司以外の全員が、彼が交通渋滞で動けなくなっているからではなく、方向音痴だからそこに着いていないのだとわかっていた。

- ぼくの友人の1人のマクス(Max)がしかめ面で、終電に乗り損ねて家まで歩いたと言っていた。

- すべてを失ってようやく、彼は入念に準備をすることの大切さを実感した。

- 上司だからといって、あなたが誰に対しても失礼な態度をとっていいということにはならない。

- 救助チームが現場に到着するまでに、乗客の中には亡くなっているひともいた。

小学4年生から着実に土台を築くことで、大きな苦労もなく「日本語⇆英語」の変換ができるようになっています。時制の感覚をじっくり養えるところも、小学部から学習を進めていく利点です。

「理解の基盤整備」の重要性——「発音とつづりの法則性(phonics)の学習」を初めとする最初の1年から1年半の学習にきちんと時間をかけることの重要性——は、カリキュラムを先に進めて学習内容が複雑化するほど、よくわかってきます。

小学6年生後半からのカリキュラムでは、英文をより自然な日本語に変換することにも注力していきます。名詞構文にも積極的に取り組みます。 単元を進ませることにばかりこだわる授業ではありません。

単元の学習をはやく進めたとしても、表層的な理解になってしまえば、結果的に得るものが少なくなります。長距離のレースの中で、手応えを感じながら勝ち抜くためには、先を見通した作戦を立て、それを実行していかなくてはなりません。

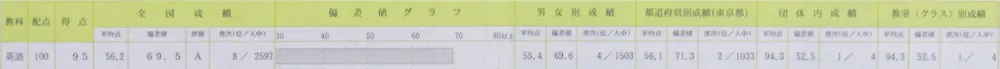

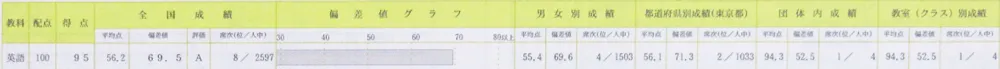

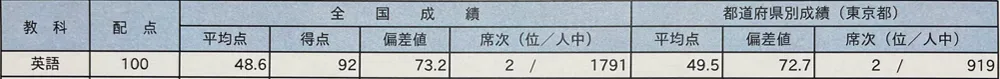

2024年度の小学6年生も、飛び級受験をした中1「駿台中学生テスト(1月)」で偏差値70台にのり、例年通りひと桁の順位となっています。

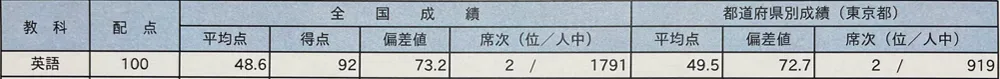

小6(小5途中入塾から1年8か月後)飛び級で「中1駿台中学生テスト」(1月)

英語 92点 全国偏差値73.2

全国順位2位/1791人中

一番教室の指導は「急がば回れ」の取り組みをするために、早い時期から早慶高校受験の準備に取りかかります。結果的には、カリキュラムを進める速度が上がり、入試期に余裕を持たせることができます。「先んずれば則ち人を制し、後るれば則ち人の制する所と為る。」です。