- 1 図形問題には解き方がある

- ① 動画「早慶高校入試の図形問題

ひらめきの瞬間のつくり方」jump - ② 動画「受験生がつまずく「円」中1生もすらすら解ける」jump

- ③ 動画「図形と関数(小6・中1)台形の面積二等分に初挑戦」jump

- ④ 動画「開成の中学入試にも挑戦」jump

- ⑤ 動画「聖光学院の中学入試にも挑戦」jump

- 2 早慶高校入試で高得点を取らせる一番教室の授業

- ✿ 成績 中1から入塾 3年間の成績の伸び jump

- ① 動画「中学受験をしない小学生「立体の切断」から何を学ぶ?」jump

- 3 加速する授業とは?

- ① 動画「中2 y=ax²の関数」jump

- ② 動画「中2 三平方の定理」jump

- ③ 動画「中2 正十二面体の体積」jump

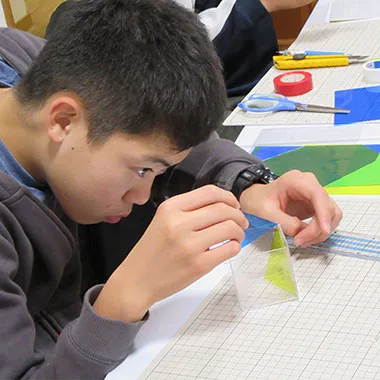

数学 図形の授業風景

入試の図形問題は「ひらめきの瞬間」を待つ必要はありません。解き方があります。まずは動画をご覧ください。

早慶高校入試の図形問題

ひらめきの瞬間のつくり方

入試の図形問題は「ひらめきの瞬間」を待つ必要はありません。動画に登場する生徒たちのように、初見で早慶高校入試問題を解いて自ら解説できるようになる学び方があります。

「ホーム・実績」のページの動画「生徒自らが解説する早慶高校入試問題」はこちらの動画からの抜粋です。

動画の冒頭は開成高校2020年の入試問題(合格者平均68.1点)です。旧カリキュラムでは12月の時点では速度が少し足らず、解き終わらなかった最後の1問を落としています。満点にはもう少しばかり時間が必要でした。

早慶の入試過去問題に限らず、様々な上位校の入試問題に取り組んで実力を磨きます。早慶高校入試の過去問題を初見で解けるだけではなく、生徒自らが解説できるようになります。これが、小学生・中1から早慶高校受験に向けて指導をした塾生の全員が早慶に合格している理由です。

中1[小学部]の初回授業から学ぶ1つ1つの単元学習が、そのまま「初見の早慶入試問題を自分で解ける力」になる特殊な指導法です。 授業時間をしっかりとって、単元学習の初期の段階から必要な知識・技術をしっかりと網羅して、自在に使いこなせるように学びます。小学部から通塾すると、飛び級の機会もあり、ひとつ上の学年で鍛えることもできます。

受験生がつまずく「円」

中1生もすらすら解ける

中1の初回授業から学ぶ1つ1つの単元学習が、そのまま「早慶入試問題を自分で解ける力」になる特殊な指導法です。

ご覧いただいたように、ひたすら図形をなぞり続けてひらめくのを待つ…などということは、一番教室では誰もしません。「ひらめきの瞬間」を待つ必要はありません。入試の図形問題には解き方があります。中学受験の経験が一切なくとも、図形問題を解く力が最初はなくとも、動画に登場する生徒たちのように、早慶高校入試問題まで解けるようになる方法があります。

一般には、模擬試験や過去問題演習で初めて目にした(気がする)問題に出会うたびにつまずき、それを何度も何度も解き直してパターンを覚えていく…という時間と労力をかけて伸ばす方法をとることが多いようですが、【「きちんと解ける技術」を身につけた上で、たのしみながら模擬試験や過去問題演習に臨む作戦 】を選択したほうが気分もよく、伸びも早く、効果的です。早晩取り組むことになる入試過去問題演習。ならば、わくわくしながら解いたほうがいい。これが一番教室の発想です。

単元学習の初期の段階から入試問題を解くために必要な知識・技術をしっかりと網羅するカリキュラムで学び進めるため、単元学習が終わらない段階でも、早慶の入試過去問題に挑むんでそこそこの結果を出すことが可能になります(動画「中2(6月)で単元学習の合間に早大学院の入試演習に挑む」)。本当の入試演習はまだしばらく先の段階であることから本格的に鍛えてはいないため、50分の時間内では14問中7問の正解ですが、時間を延長すれば、14問中12問の正解です。中2の6月の時点の仕上がりとしては申し分のない結果です。

「もともと数学が得意な生徒ならば、そのくらいはできるでしょう?」と思われる方も多いでしょう。この動画で早稲田大学高等学院の入試過去問題を解いているのは、入塾のお問い合わせの時点で筆算のかき方から学び直しとなり、入塾試験に向けて真剣に鍛え直した生徒です。入塾前に学力を確認する「チェックテスト」では、時間無制限で取り組んでみても、正解できた問題は1問だけというスタートでした。そこから2か月で計算力を立て直して鍛え上げ、入塾試験(中1準備講座開始から約2か月後に実施)では1問以外のすべてに正解しています。大事な場面で発揮できる底力は重要です。さて、この場合は「もともと数学が得意な生徒」なのでしょうか。

「得意」とは、「難しい試験でも他の人より得点を取れる」「他の人が手こずる難しい問題でも解ける」ということであれば、確かにこの動画の撮影時では「得意」なのかもしれません。しかし、それは、単に「解き方をしっかりと学べる機会があり、効果的な鍛え方を学べる機会があって、その機会を有効に活用して能力を身につけた」だけなのかもしれません。

「入試期まで十分な指導時間をとれる」という前提で、真剣に学ぶ意志がある生徒に一番教室の指導が加われば、群を抜いた学力にできます。

冒頭の動画「ひらめきの瞬間のつくり方」にもあるように、入試過去問題にただ取り組むばかりではなく、解き終えた後で生徒が中心となって問題解説をするところが一番教室流です。中学部ではやがて、講師が一方的に説明をする授業ではなく、生徒が主体となって様々な知識や技術について検証していく「ゼミ形式の授業」になります。これが最もオモシロく、発想が最も柔軟になる有意義な時間でもあり、相手にわかりやすく伝える力も伸ばせる絶好の機会にもなります。

中学3年生でこのような状況をつくりだすために、小学生あるいは中1から準備を始めています。

自分の言葉で説明ができ、解法に関する意見交換ができるのは、知識や技術のひとつひとつについて、生徒自身がその本質をしっかりと理解しているからです。「どのような理由により、どのような場面において使うことができる知識・技術であるのか。」これを十分に理解できていなければ、的確に使いこなすことはできません。

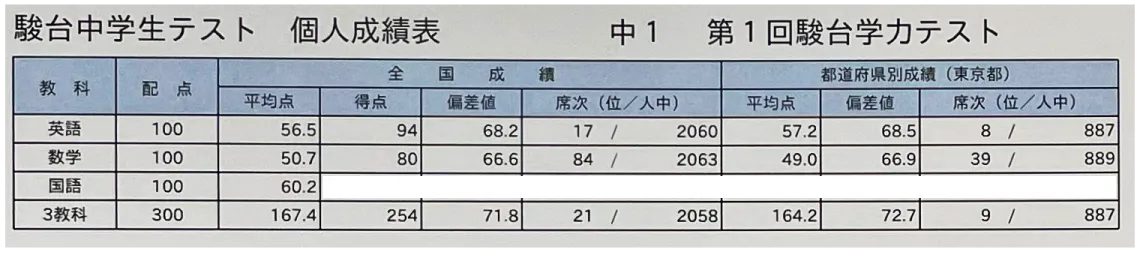

動画「台形の面積二等分に初挑戦」で解説をしている生徒は、小学5年生で中学受験の算数に行き詰まり、高校受験に切りかえています。小学5年生から学力の基盤整備に取り組み、中学1年生になって受験した「駿台中学生テスト」の個人成績表をご覧ください。

小5途中入塾から約2年後

中1「駿台中学生テスト」(6月)

英語 94点 全国偏差値68.2

全国順位17位/2060人中

数学 80点 全国偏差値66.6

全国順位84位/2063人中

3教科 254点 全国偏差値71.8

全国順位21位/2058人中

まだまだ課題は山積みですが、中1のスタート時点の成績としては悪くない結果です。図形問題に限らず、確実に得点にできるようにする指導です。

早慶高校入試問題に限らず、中学入試の図形問題も扱います。授業中の演習で早く解き終わった生徒から、追加の問題演習に取り組みます。

開成の中学入試にも挑戦

聖光学院の中学入試にも挑戦

2024年度の新中1からの入塾生です。お問い合わせ(2月)の時点で筆算のかき方から学び直しとなりましたが、そこからわずか2か月で計算力を立て直して「入塾の問い合せから11か月後」には中学入試(聖光学院)の図形の問題に挑戦しています。

「学ぶ力はあるものの、学力の効果的な伸ばし方が見えていない生徒たち」が突出した成績を出せる機会を掴める環境があります。

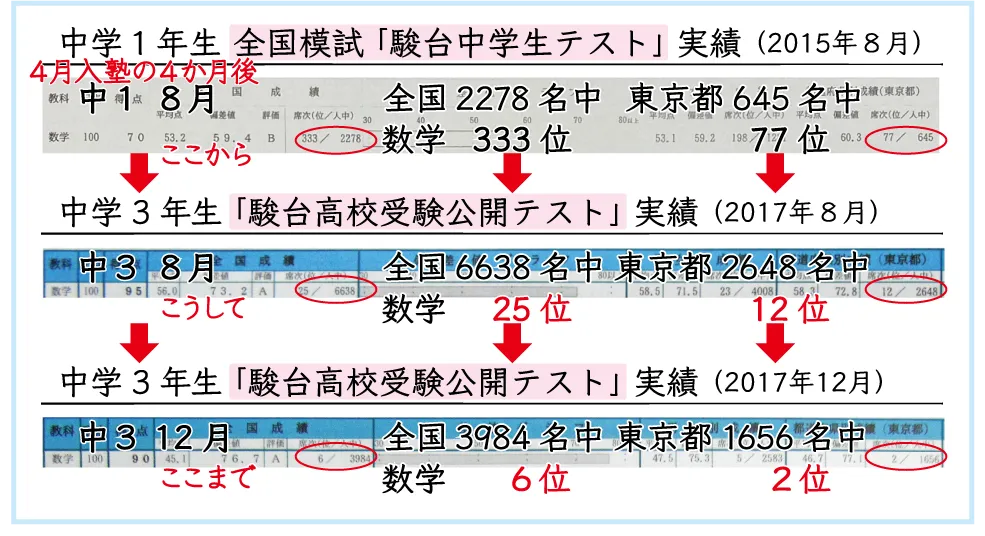

冒頭の動画でご覧いただいた「初戦『中1駿台中学生テスト(8月)』から受験直前『中3駿台高校受験公開テスト』までの成績の伸び」のように、図形に限らず受験に必要な力をしっかり鍛えて入試に臨みます。

当該ページでは、①「入試で高得点を取らせる一番教室の授業」についてまとめ、②「実際の図形の授業内容」をご覧いただきます。②では、授業で実際に扱った問題とともに、一番教室の授業の進め方を簡単にまとめた短い動画もご用意しました。

入試で高得点を取らせる授業

中学受験の経験がなくても、理解の基盤整備にしっかりと時間を割いて着実に学力を伸ばしていくのが一番教室の指導法です。これは、つぎの個人成績表の数値でもご確認いただけますように、緩やかなカリキュラムで進めていた最初の頃から変わっていません。努力のベクトルがぴったりと合っていれば、学力は飛躍的な伸びを見せます。

つぎの全国模試「駿台中学生テスト」「駿台高校受験公開テスト」の成績の推移をご覧ください。中学受験はしていません。初めて全国模試に挑む以前に、体験期間+4か月程度の授業があり、着々と学力を伸ばしています。

中3「駿台高校受験公開テスト12月」までの【成績推移】中学1年生4月入塾生

【4か月で】中1駿台中学生テスト8月

数学 70点 全国偏差値59.4

全国順位333位/2278名中←初挑戦

【2年間で】中3駿台高校受験公開テスト8月

数学 95点 全国偏差値73.2

全国順位25位/6638名中←中3夏

【最終的に】中3駿台高校受験公開テスト12月

数学 90点 全国偏差値76.7

全国順位6位/3984名中←入試直前

これだけ鍛え上がって入試を迎えています。受験をした慶應義塾志木・早稲田大学本庄・慶應義塾高校のすべてに合格し、第一志望の慶應義塾高校に進学しています。

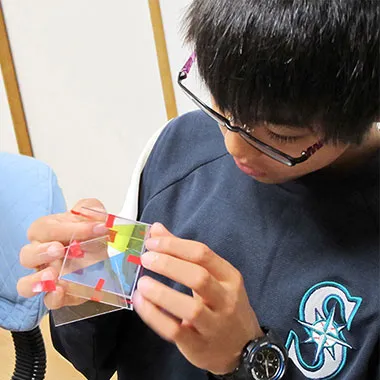

「塾生全員がハイレベルな全国模試(駿台中学生テスト・駿台高校受験公開テスト)で成績上位を記録している」「中2の秋から早慶入試演習を始めて入試期に余裕を持たせる」「小学生・中1から早慶高校受験に向けて指導をした全塾生が早慶に合格している」といった情報から、受験知識偏重型のように思われがちですが、実際は違います。少人数指導の利点を最大限に生かし、実際に手を動かして作業をし、じっくりと考察する機会も積極的に設けています。

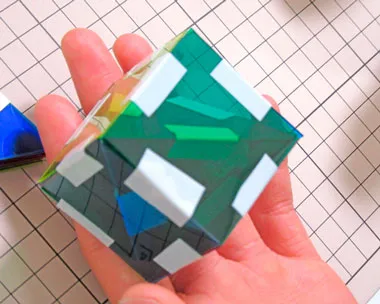

受験指導専門の講師の助言も得られる環境で「見て、触れて、考える」という豊かな経験を通した理解は、紙面上・スクリーン画面上での表層的な理解とは違った効果を生みます。平面上にかかれた設問の立体図形からは想像しにくい立体の裏側や複数回切断された後に残る立体の形など、紙面だけでは想像しがたい立体図形も、様々な角度から思う存分観察することができます。自分の手で触れて、自分の目で確かめて納得した上で、授業はさらに複雑な学習内容へと進みます。

時間的効率を優先して既成の商品で観察をすることもできますが、自らの手で図面を起こしてつくりあげた立体模型による観察は、喜びや感動が大きく、忘れがたい経験となります。これこそ時間の価値ある使い方です。

カッターのような道具を安全に使える環境、自分の手で平面の情報から立体を実際につくり出し、自分の目で見比べて考察をするだけの授業時間のゆとり、疑問点に対して的確に答え、かつ効果的な発問を投げかける指導者、理屈を理解しながら段階を踏んで高いレベルにまで到達できる授業構成。一番教室は豊かに学べる環境を提供します。

「早慶合格の先を見据えたカリキュラム」「学年に1クラスのみの少人数指導」「3時間~4時間の授業時間」により、早慶高校受験専門の講師のもとで生徒たちがじっくりと考えられるゆとりをつくり出しています。

一番教室は、「考えることがたのしい」「自分でやってみたい」「挑戦をするのが面白い」「新しい発見にわくわくする」「結果が出るまでつい粘ってしまう」というタイプの生徒には、非常に活用しがいのある塾となります。

実際に模型を組み立てる授業では、視覚と触覚を最大限に活用して、立体[空間]と平面とを行き来する貴重な経験ができ、思考力・観察力・分析力を磨くことができます。このような体験も通じて、図形の感覚も磨いていきます。

立方体の切断とその観察は、中学受験をする場合、ご家庭の指導のもとに取り組むこともある内容ではありますが、授業では「立方体の切断」からさらに思考を深める取り組みをします。指導の狙いは「立方体の切断」そのものではありません。

中学受験をしない小学生

立体の切断から何を学ぶ?

「小6から早慶高へ」のページの「相似の知識ゼロから始めて慶應志木の入試問題に挑む」から編集した動画です。

様々な動画でご覧いただいているように、小学生[中学1年生]のうちから、解答に至るまでの道筋を生徒自らが説明する機会がふんだんに設けられた授業となっています(動画「慶應100%合格の授業」)。小学部あるいは中学1年生の時点からそれぞれの生徒が解説をする流れが出来上がっているため、ゼミ形式の授業も円滑に進められます。生徒が主体となって様々な知識や技術について検証していく授業を実りある内容にするためには、早い段階から準備をしておく必要があります。

中学部の授業は最終的に、早慶高入試の過去問題などの複合問題の解法について、生徒が主体となって吟味していく「ゼミ形式の授業」となります。ページ冒頭の動画が生徒による入試問題の解説の様子です。「ゼミ形式の授業」は予習課題があるわけではなく、入試問題や複合問題を解いたその場で準備をして生徒自身が解説をします。最適な解法について意見を交換しながらクラス全体で検証を進めていきます。このような授業の様子は、動画「中3『ゼミ形式』の授業 生徒による入試問題解説」でもご覧いただけます。

生徒が主体となって進める「ゼミ形式の授業」を成立させるためには、「専門性の高い知識をしっかりと身につけている集団」であることが重要になります。自由闊達な意見交換によって知識の集積がなされるためには、クラス全体に専門性の高い知識がきちんと身についていなくてはなりません。そこで、一番教室のカリキュラムは、小学部から中学部の前半までの学習の比重が非常に大きくなります。

単元名だけを見ると、中学1年生の夏まではカリキュラム自体はさほど進んでいないように見えますが、そこには「便宜上中1単元として分類している発展内容」が数多く含まれています。その先に扱う難度の高い問題演習において、複雑に組み合された情報を自在に分解し、どのように問題に対処すべきかを判断していく目を養う期間です。決して、平易な内容をのんびりと学習しているわけではありません。

先々の高度な学習内容を、最小限の労力で理解し、自在に活用できるレベルにまで到達するには、論理的に考えていくためのプラットフォームを構築する必要があります。難度の高い問題を掘り下げて考えていくには、様々な視点から多角的に検証していく必要があり、その思考過程において、理解の土台が揺らいでしまうようでは、十分に検証することも、理論を構築することも難しくなります。そのため、基盤づくりに時間を費やします。その一環として、立体模型の組み立て・観察の授業があります。

小学部から中学2年生を迎えるまでの期間に問題を見る目を養っていくことで、生徒たちは掘り下げて考えながら問題を解き進めることができるようになります。

入試過去問題演習において、同じ問題をくり返し解いてできるようにしても、初見の問題となると太刀打ちできない、という状況になるのは、根本的な理解が足りていないことが原因です。一番教室では、「理解の基盤整備」に潔く時間を割くことにより、早慶の高校入試問題であっても、生徒自身の力で解けるようにしています。

加速する授業とは?

ここからは、理解の基盤整備により「授業が加速する」とはどういうことなのかを図形の授業を通して説明します。

まずは、「学習する内容が複雑化するにつれて、ひとつの単元の学習に要する時間が短くなっていく。」という例をご覧いただきます。

中2 y=ax²の関数

中学3年生の学習単元である「y=ax²の関数」の学習は、単元の導入から早慶入試問題レベルの問題演習まで、わずか1回の授業におさめることができます。これは、単元を理解するために必要となる基礎学力がしっかりと身についていることにより可能になる授業です。どこの塾でも成立する授業ではありません。

一番教室の生徒たちは、理解につまずくことはほとんどなく、円滑に授業が進められます。

次は、「複雑化した学習内容を短い時間で学習し終えることで捻出された時間を、理解を深めるための時間に充てている。」という例をご覧いただきます。

中2 三平方の定理

中学3年生の学習単元である「三平方の定理」を早い時期に習得することにより、多くの中学生が苦戦する「立体の切断」に関する問題についても、じっくりと検証する時間がとれるようになります。

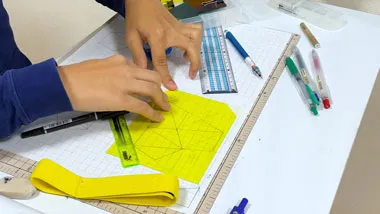

- 【既習内容の理解を活用して

「立体の切断」の理解を促進する授業】 - ① 立体の切断に関する問題演習を行う。

- ② 設問の図をもとに、三平方の定理を用いて自らで図面を起こし、立体模型を作成する。

- ③ 組み立てた立体を様々な角度から観察し、立体の切断について理解を深める。

実際に自分で組み立てた模型をじっくり観察しながら「立体の切断」について深い考察を加えます。

スクリーン上で「立体の切断」を確認することもできる時代ではありますが、視覚と触覚とを徹底的に活用してじっくり観察をする実体験にはかないません。自らの感覚を通した発見や学びは、納得しやすく、身につきやすいという利点があります。平面の情報をもとに自分で一から図面を起こして立体模型を作成し、「平面⇆立体」の世界を何度も行き来することが、生徒にとっては非常に貴重な経験となります。

次は、一番教室の「考える授業」のひとつとして「公式の丸暗記はせずに、公式を自分で導くように授業を展開する。」という例をご覧いただきます。

中2 正十二面体の体積

開成高校の入学試験でも出題されたことがあり、中学3年生の発展問題として問題集で目にすることがある問題です。公式を覚えればすぐに計算ができるかもしれませんが、単なる暗記で処理してしまうようでは面白くありません。

まずは、実際に模型を組み立てて、問題にかかれた図形と見比べながら模型をじっくりと観察します。平行な面や線について確認をすると様々な発見があります。

この授業では、模型の観察をもとに、体積を求める式をどのように立てるのかを生徒ひとりひとりが考えます。自分の力で正十二面体の体積の公式を導き出すことを生徒たちはたのしみます。

理解をきちんと積み上げて、着実に結果にしていく「一番教室の学習システム」は、入塾を検討する段階での最初の個別説明会において実際の教材とともにご確認いただけます。

現在では中学2年生の秋には早慶高校入試問題に取り組めるカリキュラムで学習を進めています。得点として成果が見え、早慶合格に向けた準備が整いつつあることを生徒自身が実感できます。学習時期をただ早めても内容が伴っていなければ、禍根を残します。実力がつかなければ先取りの価値がありません。「早慶に合格する理由」のページで「早慶に安定して合格できる学力が身につくまでの過程」をご確認ください。

動画「慶應義塾高校に受かる入試問題分析&解く手順」から始まる「早慶安定合格ルート」のページでは、動画で慶應義塾志木、慶應義塾、早大本庄といった早慶高校入試の過去問題を解く様子とその結果をご覧いただけます。こちらの動画は旧カリキュラムにもとづいた授業であり、現在ではカリキュラムの進みはもう少し速くなっています。

早慶高校受験の入試に対応できる学力が比較的早期に養われることにより、中学3年生には時間的なゆとりもできます。そのため、「入試期まで調整をかけながら早慶合格のその先も見据えてさらに学び続ける」という選択も、「将来に向けた準備としてほかのことに時間を割けるように入試期までは通塾しない」という選択も可能になっています。いずれを選択するのかはそれぞれの生徒の判断によります。

「早慶高校受験合格」という目標までの道しるべがある上で、結果を出すための効果的な取り組みについてじっくり学べる機会を得られることが一番教室で学ぶ最大の利点です。

小学部の授業につきましては、連続する「小4から早慶高へ」「小6から早慶高へ」のページをご確認ください。楽しみながら意欲的に勉強に取り組み、中学受験をしないにもかかわらず、高い学力を身につけていく様子をご覧いただけます。