小4から早慶高へ

お問い合わせの時点での学力は問いません(一番教室の指導に沿って早慶高受験に向けた授業を進めていく上での最低限の学力と意欲は必要です)。予習や先取り学習は不要です。授業内容を指導に沿って復習することで学力が飛躍的に向上します。

まずは、小学4年生から学習を継続した場合の小学6年生(6月)の到達レベルを「駿台中学生テスト」の個人成績表でご覧ください。

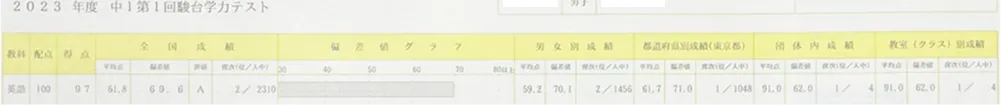

最初にご覧いただくのは、2023年度の小6継続クラスが「中1駿台中学生テスト」を飛び級で受験した結果です。

小5入塾から1年3か月後の小6生

飛び級で「中1駿台中学生テスト」(6月)

英語 97点 全国偏差値69.6

全国順位2位/2310人中

小4入塾から2年3か月後の小6生

飛び級で「中1駿台中学生テスト」(6月)

英語 92点 全国偏差値66.8

全国順位30位/2310人中

小6クラスの在籍生は2名で、いずれの生徒も英語はまったくの初学者です。

国公私立難関高校を対象とした全国規模の模擬試験としては最大規模を誇る模試である「駿台中学生テスト」は、良質な問題や詳細な成績資料、正確な難関高校の判定が高い評価を受けています。全国模試(駿台中学生テスト)のデータの見方につきましては「なるほど!『駿台中学生テスト・駿台高校受験公開テスト』個人成績表の見方」をご覧ください。

小学4年生[もしくは小学5年生途中入塾]から学習を継続している生徒たちは中学1年生の学習内容を先に進めているため、難関高校を目指す中学生が受験する全国模試「駿台中学生テスト」に挑戦することもできます。

上記のように上手く結果が出ることもありますし、もちろん失敗することもあります。小学生である彼らには、大きな失敗もできる時間的なゆとりがあります。中学受験を経験しない小学生には、模擬試験での失敗の経験は、その先の学習の糧となります。「塾内順位4名中」となっているのは、飛び級をして中学1年生トップ・ギア・コースの2名とともに受験をしているためです。

高校受験において歴代の早慶合格率100%の英語・数学専門塾「一番教室」では、学習内容の専門性を高め、加速しつつ複雑化していく授業に対応できる理解力と処理力を養うために、小学4年生から小学6年生1学期まで[中学部では新入塾から半年程度]は、基礎力養成期間として「理解の基盤づくり」に時間を割きます。基礎力養成期間といっても、一般の「高校受験準備コースの小学部」のレベルではなく、基盤を固めて難度の高い問題に取り組んでいきます。

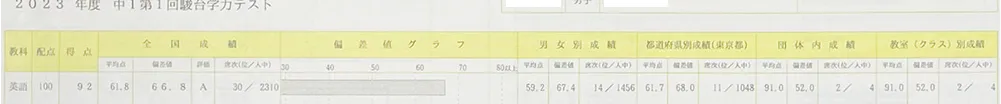

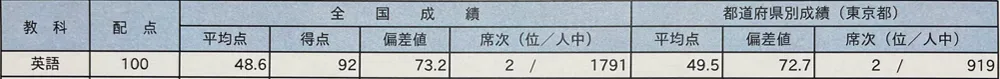

つぎにご覧いただくのは、2024年度の小学6年生が2025年1月に挑戦した「駿台中学生テスト」の飛び級受験の結果です。2024年度より個人成績表の書式が変更され、色も黄色から青になっています。

小5途中入塾から1年8か月後の小6生

飛び級で「中1駿台中学生テスト」(1月)

英語 92点 全国偏差値73.2

全国順位2位/1791人中

中学1年生に交じって飛び級受験をし、ある程度単元が進んだ年度末の試験での全国2位はよくがんばっています。

中学受験では当然とみなされる、ダブル・スクール、家庭教師やご家族による学習サポート、追加教材の購入などは一切必要ありません。学習内容に関してはすべてこちらで調整します。

当該ページでは、理解の基盤整備期間にあたる小学4年生から小学5年生までの学習[新中学1年生の2月に学習を開始した場合は3カ月程度の学習内容]について、つづく「小6から早慶高へ」のページでは、小学6年生(継続クラス)の学習[中1入塾では2学期初めまでの学習内容に該当]と小学6年生(新規クラス)の学習について紹介します。

中学1年生から入塾する場合は、小学部3年間分に相当する内容を9カ月程度で扱い、冬休みの辺りまでにカリキュラムの調整をかけて小学部からの継続クラスに合流します。「理解の基盤整備期間」をできるだけ充実させるために、中学1年生からの入塾クラスは1週間の授業時間数を大幅に増やして対応します。

早慶入試につながる中学部の教材と授業については、動画「慶應義塾高校に受かる入試問題分析&解く手順」から始まる「早慶安定合格ルート」のページでご確認ください。

一番教室の小学部の学習

一番教室の小学部は、早慶高校受験に安定して合格する学力を身につけるために欠かすことができない「理解の基盤整備期間」にあたります。基盤整備といっても、中学受験をしない「高校受験準備コースの小学生」としては、難度の高い問題を本格的に扱います。

小学部は、当初は、英語単科の小学4年生クラスを開設し、のんびりと英語を学んでいました。当時はご家庭からの希望で小学5年生から「小学校の学習内容」の算数も学ぶようになり、各1時間半でゆっくり学習をすすめるカリキュラムとなりました。そこから、定着の状況をみながらカリキュラムを随時更新し、現在の小学部の姿となっています。

現在は、中学2年生の秋に早慶入試過去問題演習に取り組めるカリキュラムが完成し、中学部では入試直前期に余裕が出るようになりました。一番教室では、単に入試過去問題に取り組むのではなく、解き終えた直後に生徒自身が問題解説を行い、クラス全員で解法をじっくり吟味します。

早慶高校入試の過去問題を初見で解けるだけではなく、生徒自らが解説できるようになるからこそ、安定した早慶合格を実現できています。中学部では講師が一方的に説明をする授業ではなく、生徒が主体となって様々な知識や技術について検証していく「ゼミ形式」の授業になります(動画「中3『ゼミ形式』の授業 生徒による入試問題解説」)。

中3の秋以降は、希望者を対象に、さらなる発展内容を学びます。数学は、中1~中2の学習では扱っていなかった数学ⅠA(集合・二次関数・三角比)の先取りもします。早慶にぎりぎり合格するラインを狙うのではなく、早慶合格に余裕を持たせた上で、進学先で一歩先んじることができるルートを進みます。

この特殊な流れをつくり出すべく、一番教室では小学部の期間を有効に活用しています。

現在はかなりの余裕をもって早慶に合格できていますが、時代がどんどん変化することも考慮して、2024年からは「中学受験をしない小学部で中学受験算数を本格的に学ぶカリキュラム」となっています。慶應義塾湘南藤沢中等部の入試問題に取り組んでいる様子もご覧ください。

動画「中学受験をしない小6が中入試問題も扱える授業①」(慶應義塾湘南藤沢中等部 大問4)

動画「中学受験をしない小6が中入試問題も扱える授業②」(慶應義塾湘南藤沢中等部 大問6)

2024年度より小学4~5年生で中学受験算数を真剣に学んだ上で数学・英語を先取りしています(参照「小学4年生 カリキュラム」「小学5年生 カリキュラム」)。これまでは中学受験のような大きな負荷がかからないように配慮していましたが、時代が変わり、中学受験が過熱する中で、中学受験をしなくとも学力に大差をつけられないための対策が必要になってきました。

小学部で中学受験算数を本格的に学ぶようにしたことで、中学受験をしない小学部からの継続生であっても、中1の時点で模擬試験において、数学満点も可能になりました(「『難関チャレンジ公開模試(11月)』の結果報告」)。一番教室が新たなプロジェクトに乗り出すときは、しっかり結果を出すように真剣に取り組んでいます。

中学受験をしない小学生が高校受験で早慶に安定して合格したいのであれば、小学生の期間を有効に活用して、中学受験で本気で慶應・早稲田を目指していた生徒と肩を並べて戦える学力を養っておく必要があります。

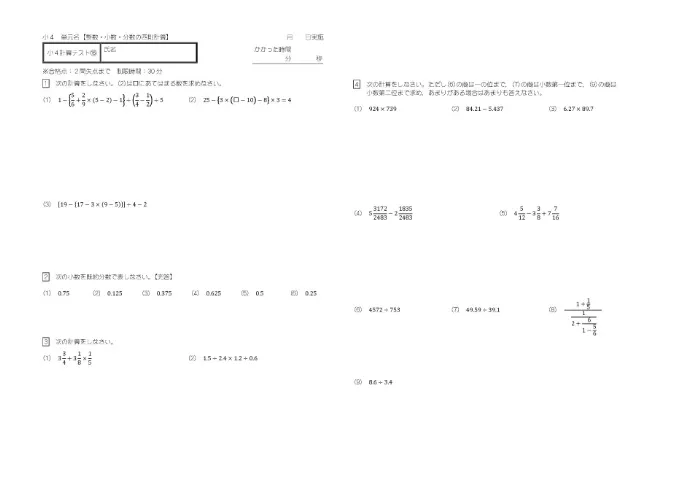

小学部で取り組む文章題のレベル

丸暗記した公式[割合・速さ・数列などの公式]に問題文の数値を当てはめて処理をするような解き方はしません。必要な情報を問題文からくみ取って式を立てて解く、もしくは、表や図をかいて調べて解くようにします(動画「途中入塾から中1に飛び級 中1文章題テスト(10月)」)。中学受験のスケジュールに追われずに、理屈からしっかり理解をすることに時間をかけます。

規則性を見つける問題

【2018年度慶應義塾中等部】

同じ大きさの正三角形のタイルが140枚あります。このタイルをすき間なく並べて,正三角形または正六角形をつくります。〔図1〕,〔図2〕はそれぞれ4枚,6枚のタイルを使って作った例です。次の□に適当な数を入れなさい。

- (1) できるだけ大きな正三角形をつくるとき,タイルは全部で□□□枚使います。

- (2) できるだけ多くのタイルを使って,正三角形と正六角形を1つずつつくるとき,正三角形をつくるのに使うタイルは□□枚,正六角形をつくるのに使うタイルは□□枚です。

規則性を見つける問題

【2024年度聖光学院中学校】

以下のように,長方形から新たな長方形を作る操作を定めます。

【操作】

長方形ABCDの縦の辺ABと辺CDの真ん中の点をそれぞれE,Fとします。次の図のように,E,Fを通る直線で長方形ABCDを切って2つに分けて,辺AEを辺FCに重ねて新たな長方形EBFDを作ります。

縦アcm,横イcmの長方形Rにこの操作を続けて何回かおこなうことを考えます。ア,イは整数であるものとして,次の問いに答えなさい。

たとえば,縦4cm,横5cmの長方形にこの操作をおこなうと,縦2cm,横10cmの長方形になります。

- (1) 長方形Rにこの操作を7回続けておこなったところ,正方形ができました。ア:イを最も簡単な整数比で答えなさい。

- (2) 長方形Rにこの操作をおこなうごとにできた長方形の周りの長さを計算したところ,8回目の操作後に初めて周の長さが奇数になりました。アとして考えられる整数のうち,3けたのものは何個ありますか。

- (3) 長方形Rにこの操作をおこなうごとにできた長方形の周りの長さを計算し,操作前と操作後の周の長さを比べて増加しているか減少しているかを調べたところ,4回目までの操作の前後ではすべて減少し,5回目の操作の前後では増加しました。

ア÷イの商として考えられる整数は何個ありますか。

売買損益

近くの家電量販店で,1個300円の品物を50個仕入れてきました。仕入れてきた値段の2.5倍で定価をつけて売ると□個売れ,売れ残った品物は,定価の2割引で売るとすべて売れました。お客さんに1つの品物を送るためには,1つにつき送料が250円かかります。この送料は自分で負担しなくてはなりません。このとき,次の問いに答えなさい。

- (1) 定価は何円ですか。

- (2) 定価の2割引は何円ですか。

- (3) 利益の合計が5500円のとき,□に当てはまる数を求めなさい。

流水算

【平成27年度駒場東邦中学校】

川に沿ったA市の上流にB市があります。静水での速さが毎時10kmである船でA市からB市に行くのに2時間30分,B市からA市に行くのに1時間40分かかります。

- (1) A市とB市の距離は何kmですか。

- (2) ある日,川の上流で雨が降ったため,川の流れの速さがいつもより速くなっていて,A市からB市に行くのに4時間かかりました。このとき,B市からA市に行くのに何時間何分かかりますか。

流水算

川の流れの速さが同じであるときに,川を上るときの速さと下るときの速さの比が2:3となる船があります。普段この船は,下流にあるA地点から48km上流にあるB地点の間を往復するのに5時間かかります。ある日,この船がこの川を上っている途中で,何分間かエンジンが停止してしまい,往復するのに5時間30分かかりました。これについて次の問いに答えなさい。

- (1) この川の流れの速さは時速何kmですか。

- (2) エンジンが停止したのは何分間ですか。

食塩水

【2019年度慶應義塾普通部】

濃さが10%の食塩水Aと濃さのわからない食塩水B,Cがあります。Aを200g,Bを100g取り出して混ぜたところ濃さは9%になり,Bを250g,Cを200g取り出して混ぜたところ,濃さは8.2%になりました。Cの濃さは何%ですか。ただし,食塩水の濃さとは,食塩水の重さをもとにした食塩の重さの割合のことをいいます。

時計算

7時から8時の間で,時計の長針と短針が作る角が190度になるのは何時何分何秒ですか。秒は帯分数で答えなさい。

通過算

線路沿いを分速80mで歩いている太郎君は,10分ごとに上り列車に追い越され,8分ごとに下り列車とすれ違います。上り列車と下り列車の速さはどちらも同じで,列車は等間隔で運転されています。また,上り列車は1020mのトンネルを通過するのに1分40秒,下り列車は2580mのトンネルに完全に入っている時間が3分20秒であるとき,上り列車と下り列車が出会ってからすれ違うまでに何秒かかりますか。

ニュートン算

【平成23年度開成中学校】

西山動物園では,開門前に長い行列ができていて,さらに,一定の割合で入園希望者が行列に加わっていきます。開門と同時に,券売機を5台使うと20分で行列がなくなり,開門と同時に,券売機を6台使うと15分で行列がなくなります。また,もし開門のときの行列の人数が50人少なかったとすると,開門と同時に,券売機を7台使えば10分で行列はなくなります。

- (1) 開門のとき,行列の人数は何人でしたか。

- (2) 開門と同時に,券売機を10台使うと何分で行列がなくなりますか。

仕事算

【2024年度慶應義塾中等部】

A,B,Cの3人で行うと,9日間で終わる仕事があります。この仕事を,A,Bの2人で行うと18日間で終わり,Aだけで行うと45日間で終わります。この仕事を,まずCだけで9日間行い,次にBだけで7日間行い,残りをAだけで行うと,Cが仕事を始めてから□日目にこの仕事は終わります。□に適当な数を入れなさい。

こちらも参照☟

上位校の問題を並べてみたわけではありません。一番教室の小学部で学習を継続することで、生徒が実際に解けるようになる問題を紹介しています。

※中学部では数学の学習から始まるため、学習の順序も問題レベルも異なります。中学1年生から学習を開始する場合、扱う文章題は中3単元の計算技術まで(1次方程式・連立方程式・2次方程式・1次不等式・連立不等式)を使い分ける学習をします。土台となる算数の特殊算の確認はしますが、そこがメインではありません。

一番教室では、小学部であっても、中学部と同じ学習姿勢で勉強をしていただきます。

- 「なぜ?」「どうして?」にこだわって全力で考え抜く。

- 自分の仮説が正しいのかどうかを粘って検証してみる。

- 授業の解説を反芻して復習の効果を最大にする。

- わからないことは妥協せずに調べ、納得するまで質問し、解決をして先に進む。

- 間違えることも楽しみながら新しい知識や技術をどんどん使ってみる。

- 失敗から学んで工夫を重ねる。

- 仲間との勝負を大いに楽しむ。

- 周囲の人々のよいところを積極的に取り入れる。

- 「進歩している自分」を楽しむ。

- 「進歩できる自分」に投資する。

この学習姿勢は学年を問わず、塾生の全員に目指してもらいます。

教材は中学部と共通です。中学1年生あるいは小学6年生から学習を開始するクラスの学習速度を少し落とした授業が、小学4年生から学習を始めるクラスの授業です。2024年度からは中学受験算数を真剣に学ぶカリキュラムとなっています。高校受験で早慶に安定して合格したいのであれば、中学受験で本気で慶應・早稲田を目指していた生徒と肩を並べて戦える学力を養っておく必要があります。

過熱する中学受験にふりまわされて、あるいは、公立中学に進む周囲の人々になんとなくつられて、学習の中身が伴わないまま時間ばかりが過ぎてしまう小学4~6年生の3年間ではなく、長期的な視野に立って「活用できる知識を体系立てて学ぶ期間」にすることもできます。将来的に「高いレベルで学ぶ環境」に身を置くのであれば先手必勝です。

カリキュラムの変更により、中学受験から高校受験に切りかえる途中入塾生にも、取り組み甲斐のある学習内容となっています。 中学受験勉強を進めてきた生徒も、それまでの経験を無駄にすることなく、早慶高校受験準備に移行できます。

子どもたちが様々な技能を習得して圧倒的な学力を手にするには、もっとも効果的な方法により、きちんと時間を割いて取り組むことが肝心です。ひとつひとつの技術を自在に扱えるように学び、丁寧に復習する。毎週毎週、その前の週よりも着実にできることを増やす。これを積み上げる3年間の威力を示せる材料のひとつとして、「駿台中学生テスト」や「難関チャレンジ公開模試」の実績をあげています。そして、このサイト上の動画のひとつひとつがその軌跡です。「途中入塾・講師より」 のページにおいて、動画「小5途中入塾 それは…」から 動画「中学受験をしないならば時間を効果的に使いたい」までの軌跡もご覧ください。一番教室の指導の真骨頂です。

一番教室には、早慶高校受験において着実に結果を出せる学習法があります。小学4年生あるいは中学1年生から学習を始めて、理解を着実に積み上げ、中学2年生の秋に早慶高校受験の入試問題演習に取りかかれるカリキュラムで学習します。単に学習時期を早めるだけでは価値がありません。「早慶合格に向けた準備が整いつつあることを実感できる得点」が取れるカリキュラムです。一番教室には、「きちんと勉強に取り組もう」という気持ちがあれば、それを驚異的な学力の伸びに変換できる、最も効果的な指導法があります。

これから大人になっていく子どもたちが、精神的にも成長をとげて、特殊な技術を自在に使いこなせるまでになるには、とにかく時間が必要です。入塾から合格発表までの流れは「早慶に合格する理由」のページをご確認ください。

現在は小学部においても入塾試験を実施しています。「小学4年生クラス」は、開講から2週間を無料体験期間とし、3週目に継続受講資格審査[入塾試験]を実施します。「小学6年生 新規クラス」は「2024年以降の新規募集クラスの変更点」をご確認ください。試験は、体験期間中に学習した内容の理解を確認する問題が中心となります。この試験結果と体験期間中の学習姿勢とを併せて、継続して受講をしてもひとまず問題がないかどうかを判断します。

入塾試験の範囲となるのは短期の体験授業期間の授業内容であるため、それほど難しい内容にはなりません。「指導に沿って学習を定着させていく取り組みができているか」「問題に粘り強く取り組む姿勢があるか」「この塾で学習を継続する意志が本人にあるか」「進歩・向上につながる取り組みに対して前向きな姿勢があるか」をみています。正しい学習法を継続することにより、学力は着実に伸ばせるため、本格的な入塾試験は中学部に上がる時点で行います。

小学4年生の入塾試験で得点が取り切れないという場合には、無理に入塾をしないほうがよいと思われます。これまで、ご家庭の強い希望で、ひとまず入塾を可としたケースはいずれも、長期的には学習意欲を維持できずに通塾が難しくなっています。入塾試験そのものよりも、勉強を継続させることのほうが大変です。「継続」や「集中」あるいは「時間管理」を苦手とし、そこを「工夫」していく気力がもたない場合にはやはり、長期的には離脱してしまいます。

一番教室は、高校受験で早慶に合格することを最終目的とはせず、その先の学術研究を進めていく準備もする英語・数学の専門塾です。特殊な指導を効果的に進めるために少人数で授業をします。これまで、小学部では「個別に近い環境で基礎内容から丁寧に指導をする面倒見の良い補習塾」と間違えられてしまうことが多く、学力の立て直しを目的として入塾を希望されるお問い合わせが非常に多くありましたが、学力の立て直しには活用し難い授業内容です。「なぜ」「どうして」にこだわった「考える授業」であるため、将来的に難度の高い高校入試あるいは大学入試に臨むための準備をしたい生徒を対象としています。

一番教室の小学部の学習密度の濃さは、小学4年生・小学6年生から学習を始めて「駿台中学生テスト」「難関チャレンジ公開模試」で全国順位がひと桁になっている事実が裏付けています。

一番教室の小学部は、中学部の複雑な学習内容を最も効率よく吸収するための下地作りを目的として授業を構成しています。生徒本人に学習を継続していく意志が足りない場合は中学部まで学習をつなげていくことは困難になりますのでご注意ください。

これまではご家庭から「本人が『授業は楽しいから、授業だけなら通ってもいいけれど、宿題が大変だから塾は続けられない。』と言っているので、宿題をやれなくても大目に見てもらえないでしょうか。」というご相談をいただくことが多くあり、これが退塾理由のほとんどとなっていました(小学4年生クラスの宿題は、中学受験で大手進学塾の中位クラスの生徒であれば、最初は週に各1時間以内、最終的には3~4時間程度でこなせる量でした)。「宿題による理解の定着があってこそ、授業をたのしめる学力も維持できる」ということをご理解いただこうと苦戦しました。2024年度より中学受験算数を本格的に学ぶカリキュラムとなり、さすがに宿題をせずに授業についてくることは不可能になっています。専門性の高い内容を扱うには、それに応じた学力が必要となります。学力が積み上がるサイクルをつくらなくてはなりません。

理解を定着させずに全国模試(駿台中学生テスト・駿台高校受験公開テスト)において上位の成績を維持することは不可能です。確かに、小学生から早慶受験に向けた指導をした卒塾生の全員が早慶に合格してはいますが、それは、誰もが「合格をして当然だ」といえる学力にまで鍛え上げたからであって、一番教室に通っていたからではありません。

一番教室のwebサイトをひと通りご覧ください。どのような指導を行う塾であるのかをご確認いただき、十分にご検討された上でお問い合わせください。

体験授業までの流れ

| 1 |

|---|

| webサイトを確認 |

| 指導内容・方針を確認 |

| 2 |

|---|

| 個別説明会申し込み |

| 電話にて日時を確定 |

| 3 |

|---|

| 個別説明会 |

| 長所も短所も徹底確認 |

| 4 |

|---|

| ご家庭で検討 |

| 他塾と徹底比較・検討 |

| 5 |

|---|

| 体験授業申し込み |

| 電話にて体験申し込み |

小学4年生クラスのご案内

英語の学習を小学生から始めるために設けられた「小学4年英語クラス」が現在では算数の学習も併せた「小学4年生クラス」となっています。

2024年度より、算数は小学4~5年生の2年間で中学受験算数を基礎から真剣に学ぶカリキュラムとなりました。中学受験こそしませんが、小6では中学受験の過去問題(慶應義塾中等部など)にも取り組みます。一般の「高校受験準備コースの小学部」よりも、難度の高い学習にしっかりと取り組める環境です。これにより、中学受験から高校受験に切りかえる途中入塾生にも、取り組み甲斐のある学習内容となります。 中学受験勉強を進めてきた生徒も、それまでの経験を無駄にすることなく、早慶高校受験準備に移行できます。

小学4年生から学習を始める「継続クラス」の学習内容は、中学1年生から学習を開始する「トップ・ギア・コース 」とほぼ同じですが、学ぶ順序や数学に切りかえるタイミングが異なります(参照「小学4年生 カリキュラム」)。中学部より速度を少し落として学習を進められるのが小学4年生から始まる継続クラスです。

小学6年生から新たに学習を始める「新規クラス」が「継続クラス」のカリキュラムに追いついた時点で、クラスはひとつにまとまります。そこからは授業の速度は新規クラスのペースに切りかわります。

小学4年生から学習を始める場合でも、学習速度が多少ゆるやかで、数学に切りかえるタイミングが遅くなるだけで、扱う内容のレベルは下げません。算数の指導は、中学受験の指導経験もある講師が、数学の学習に最も効果的に理解がつながるように計算をして算数・数学を指導します。

「ホーム・実績」の動画「中2早慶入試演習 慶應義塾H24 英語」でご覧いただいたように、現在の一番教室のカリキュラムは、知識を体系立てて習得し、理解をしっかりと積み上げ、中学2年生の秋に早慶高校受験の入試過去問題演習に取りかかれるように組んでいます。得点として成果が見え、早慶合格に向けた準備が整いつつあることを生徒自身が実感できます。カリキュラムを早めるだけで中身が伴わない学習では禍根を残します。実力がつかなければ先取りの価値はなくなります。空回りの学習法を選択すると、誤った理解の残骸により、学力の立て直しがかえって難しくなることもしばしばです。

2018年に打ち出した「中学受験は選択せずに小学4年生から始める早慶高校受験準備」という戦略は、2024年春にようやく結果をご報告できました。小学4年生から中学3年生の12月初めまで通塾をして、余裕をもって慶應義塾志木・早大本庄・慶應義塾の3校すべてに合格しています。最短で結果を出しても6年の歳月を要するプロジェクトでしたが、今後は「中学受験を選択せずに小学4年生から早慶高校受験の合格につなげるしくみ」もあることが示せるようになりました。

現在はかなりの余裕をもって早慶に合格できていますが、中学入試や大学入試が難化していることも考慮して、2024年度より、算数は、小学4~5年生の期間で中学受験算数を基礎から真剣に学んでいます。英語は、小学4年生から小学6年生の1学期にあたる段階は、一見すると学習単元がそれほど進んでいないように見えるかもしれませんが、実際には様々な要素が複雑に絡んだ、通常の学習単元名には分類しにくい内容を扱っています。培われた実力は全国模試の卓越した成績で確認できます。お問い合わせの際の個別説明会でも、教材をご覧になられた皆様から「私たちが大学受験のときに勉強した内容ですよね?」と驚かれます。

学習が進むにつれて、扱う内容の専門性が高まるだけではなく、使いこなせる知識や技術もどんどんと増えていきます。知識と経験の蓄積により、クラスを構成する生徒の全員が、学力はもちろん、1つ1つの作業速度・精度も上げられるようになります。そのため、クラス授業に途中から合流することは時期が遅くなるほど難しくなります。

これまでと同様、小学5年生からの新規募集クラスは設置しません。つまり、小学部の新規募集クラスは、新小学4年生および新小学6年生に限られます。定着を重視する指導により、学習を継続する期間に比例して扱える知識や技術が増えます。

学習を開始するタイミングによって1回の授業の進度と復習量が異なります。小学6年生、あるいは中学1年生から学習を開始する場合には、小学4年生から学習を継続しているクラスに追いつくために、カリキュラムの調整期間中は学習の負荷がかなり大きくなります。通塾開始のタイミングにご注意ください。

「速度を上げてテンポよく勉強を進めたい」「挑戦し甲斐のある内容にどんどん取り組みたい」という場合には、「小学6年生 新規クラス」あるいは、中1特設コース「トップ・ギア・コース」からの通塾をご検討ください。ただし、小学4年生からのコースであっても、中学受験算数を本格的に学ぶカリキュラムにより、十分に負荷のかかる学習になるはずです。

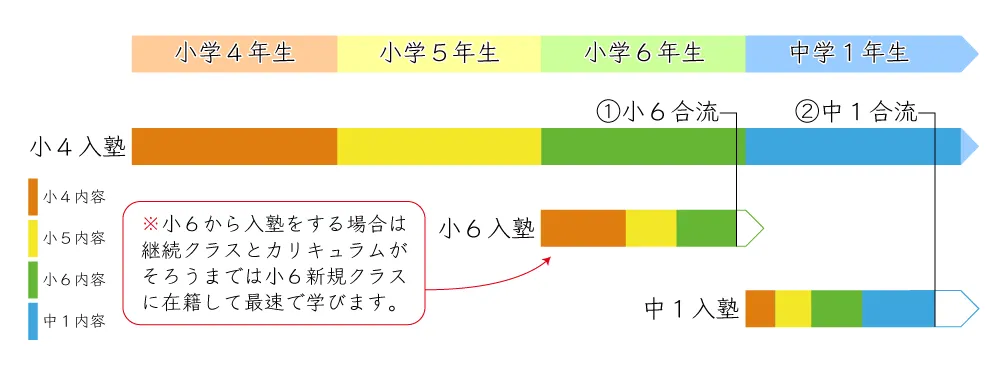

小学6年生から新たに学習を始める「小学6年生 新規クラス」の授業について変更があります。

- ① 開講は2月上旬です。

- ② 数学は授業開始時間を17:30とし、週1回(3時間半)の授業になります。「小学6年生 継続クラス」のカリキュラムに追いつくまでは「小学6年生 新規クラス」として最速で学習を進めます。合流には1年近くを要するものと見込まれます。

- ③ 英語は2026年度は「小学6年生 新規クラス」を開設します。授業開始時間は木曜日が17:30、予備日の日曜日は10:00とし、週1回(3時間半+予備3時間)の授業になります。授業の進捗状況によって予備日の授業を追加します。「小学6年生 継続クラス」のカリキュラムに追いつくまでは「小学6年生 新規クラス」として最速で学習を進めます。合流には1年を要するものと見込まれます。

- ※ 英語は新規クラスを開設しない年度もあります。その場合は、「小学6年生 継続クラス」のカリキュラムに追いつくまでは「中1トップ・ギア・コース」に在籍して学習を進め、カリキュラムが追いついた時点(中1夏期講習会期間)で、そのまま中1クラスへの飛び級を続けるのか、「小学6年生 継続クラス」に合流するのかを選択していただきます。「中1トップ・ギア・コース」の授業は、中1の速度で進みます。

- ④ 2週間の体験期間終了後の「継続受講資格チェックテスト」と「中1トップ・ギア・コース」と同じ日に実施する「入塾試験」とにより、継続して受講しても問題がない学力であることを確認します。

一番教室では、早慶高校受験に向け、小6あるいは中1から指導をした生徒の全員が、全国模試(駿台中学生テスト/駿台高校受験公開テスト)において成績優秀者として氏名を載せてきました。2017年度より成績優秀者の氏名掲載はなくなりましたが、一番教室の中学部では誰もが全国順位ひと桁を複数回記録しています(「試実績(駿台中学生テスト・駿台高校受験公開テスト)」)。

小学4年生から学習を始めた生徒(当時の小学部は英語単科でした)が、2021年度にようやく中学1年生となり、その全国模試の受験結果は「小6から早慶高へ」のページの冒頭に記載されています(小学部から英語の学習を始めて「駿台中学生テスト(中1)11月」)。同じ生徒たちの「難関チャレンジ公開模試」の受験結果は、「公開講座・説明会」のページの冒頭に記載されています(「小学4年生から/小学6年生から通塾して『難関チャレンジ公開模試』実績」)。

国公私立難関高校を対象とした全国規模の模擬試験としては最大規模を誇る模試である「駿台中学生テスト」は、良質な問題や詳細な成績資料、正確な難関高校の判定が高い評価を受けています。早稲田アカデミー主催の「難関チャレンジ公開模試」は、開成・国立・早慶そして都立・県立トップ校の志望者が集うハイレベル模試です。いずれも高校受験で早慶に合格する可能性をはかる上で重要な指標となる模擬試験です。

「結果を出す一番教室の授業」を小学4年生から開始するのが小学4年生クラスです。

途中で「飛び級」を選択しない場合は、中学部を迎えるまでの期間に、英語は「中学1年生から入塾する生徒が2学期の半ばまでに学習する内容」を学びます。算数は、中学受験算数を学んだ上で数学の学習に移行し、「中学1年生から入塾する生徒が10月頃に学習する内容」までを学びます(動画「開成の中学入試にも挑戦」)。

飛び級制度はこれまで英語のみでしたが、現在は数学の飛び級も可能です。下記の「継続クラスへの合流」をご覧ください。小学4年生から学習を継続して小学6年生になると「小学6年生 継続クラス」となります。ここに合流する同じ学年の新入塾生は、数学では「小学6年生 新規クラス」にあたります。

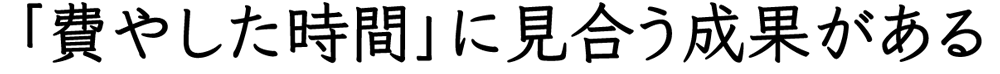

継続クラスへの合流

英語新規あり

継続クラスへの合流

英語新規なし

小学6年生から入塾する場合、英語は、開きすぎたカリキュラムの差を週1回の授業では埋めきれないため、週に2回授業を行って「小学6年生 継続クラス」に追いつきます。

英語は、年度によっては「小6新規クラス」を開設しない年度があります。その場合は、まずは「中1トップ・ギア・コース」に在籍していただき、中学1年生に交じって最速でカリキュラムを追いつかせます。カリキュラムがそろった時点で、「小学6年生 継続クラス」に合流するのか、そのまま「飛び級」を続けるのかを選択できます。「小学6年生 継続クラス」の生徒も同じように、ひとつ上の学年とカリキュラムが揃ったタイミングで「飛び級」を選択できます。

小学6年生が中学1年生のクラスに在籍する場合、上級学年のペースで学習を進められることが条件となります。

将来的に早慶に合格する学力をつけていくのと同時に、合格の先に学術研究を進められるための準備も進めるのが一番教室の中学部です。中学受験経験者も含むクラスとなり、クラス全体の処理速度も理解度も上がるため、学習習慣が確立していないと飛び級先での学習は行き詰まりをみせます。学習の負荷も当然ながら大きくなります。

「継続クラス」の生徒が「飛び級」を選択しない場合には、そのままの速度で学習を進めて「中学1年生 継続クラス」となります。中学1年生からは同じ学年の生徒が新たに入塾する場合は「中1トップ・ギア・コース」で学習をします。

カリキュラムの調整がついた時点でクラスは完全にひとつにまとまります。小6あるいは中1から入塾する生徒たちは、コースの性質上、速度を上げて学習することに慣れているため、小学部からの継続生はカリキュラムが揃うまでに学習の速度を段階的に上げておく必要があります。

現在のカリキュラムは、小学4年生から学習を始めて、着実に理解を積み上げていけば、中学2年生の秋には早慶高校受験の入試問題演習に取りかかれるように組んであります。敢えて飛び級にこだわらなくても、十分に高いレベルで学ぶことが可能です。

「小学4年生クラス」は、中学部から入塾するクラスと同じように学習を進めていきますが、速度はかなり緩やかになります。現時点での学習の到達目標は「小学4年生の学習の到達目標」の通りですが、定着の状況を確認しながら、上方修正をかけていきます。

小学部の授業においても、実際に手を動かして模型などをつくって楽しむような授業があります。一番教室の「習った知識を実際に使いこなせる道具にすること」を重視した指導は小学部においても変わりません。授業の参加者には、十分に復習をして、理解を定着させて授業に臨んでいただきます。そのため、1科目あたりでは中学受験をする小学生と同じくらいの宿題が出ます。

カリキュラムにつきましては「小学4年生 カリキュラム」「小学5年生 カリキュラム」でご確認ください。

授業中の様子と学習成果は次の項目「小学4年生クラスの学習」でご確認ください。

「中学受験を選択しない」あるいは「中学受験から高校受験に切りかえる」のであれば「中学受験をしない選択が間違いではないことを確認できる十分な手応え」を感じられる学び方を選択するのが最善です。一番教室であれば、着実に学力を積み上げて、一般に難度が高いと考えられる問題も解けるようになります(動画「中学受験をしないならば時間を効果的に使いたい」)。

小学4年生クラスにつきましては、生徒の募集期間を3月末日までとし、それ以降の追加募集は基本的に行いません。ただし、クラス授業への合流に必要な条件を満たしている(連続する補習授業に時間を割く余裕がある・学習に対して前向きな姿勢がある・ある程度の作業速度がある・復習の手を抜かずにがんばれる)場合においては、それ以降の途中入塾も十分可能です。

小学部では、学習内容の定着を確認する目的で、学年更新となる時点で継続受講資格審査[学年更新試験]を実施します。こちらの試験は、授業内で実施する確認テストと同じレベルの問題で構成されていますが、問題数はかなり増えます。毎週進んでいく授業内容を理解し、宿題にていねいに取り組んで復習を重ねていれば、授業内の確認テストと同じように点数がとれます。特別な対策は必要ありません。

小学部としての授業は小学6年生までとなります。中学部への継続を希望される場合には、英語と数学、2科目の入塾試験をご受験いただきます。中学部になる時点でクラスが再編成され、早慶高校受験に向けた勉強が本格化します。

算数 カリキュラム

| ▶「なぜ」「どうして」にこだわりながら、中学受験算数を本気で学びます。「小学6年生 新規クラス」のカリキュラム説明に必要となるため、通し番号をふってあります。 | |

| 2月 | |

|---|---|

| 1. | 整数の四則計算の確認とわり算の筆算 |

| 2. | 計算のきまり |

| 3. | 周期を考える問題 |

| 4. | 平行線と角① |

| 3月 | |

| 5. | 三角形の内角と外角 |

| 6. | □を含む計算・虫食い算 |

| 7. | 小数と単位の計算 |

| 8. | 約数と倍数 |

| 4月 | |

| 9. | 線分図の描き方・平均の問題 |

| 10. | 分数:同分母の足し算と引き算 |

| 11. | 間の数を考える問題 |

| 12. | 分数:異分母の足し算と引き算 |

| 5月 | |

| 13. | 分数:かけ算とわり算 |

| 14. | 四角形の分類と面積の求め方 |

| 15. | 三角形の面積 |

| 16. | 整数・小数・分数の四則計算 |

| 6月 | |

| 17. | 分配法則 |

| 18. | 等差数列 |

| 19. | 単位換算 |

| 20. | 割合の表し方 |

| 7月 | |

| 21. | 多角形の性質 |

| 22. | 円と正多角形 |

| 23. | 円とおうぎ形 |

| 24. | 速さの表し方 |

| 8月 | |

| 25. | 立方体と直方体 |

| 26. | 角柱と円柱 |

| 27. | 一方におきかえて解く問題 |

| 28. | 一方にそろえて解く問題 |

| 9月 | |

| 29. | 水量変化① |

| 30. | きまりに注目して解く問題 |

| 31. | 倍数と約数の利用 |

| 32. | 割合の利用 |

| 10月 | |

| 33. | いろいろな図形の面積 |

| 34. | 売買損益 |

| 35. | 濃さの問題① |

| 11月 | |

| 36. | 素因数分解 |

| 37. | 多角形の回転・転がり移動 |

| 38. | 円の回転・転がり移動 |

| 12月 | |

| 39. | 速さとグラフのかき方 |

| 40. | 場合の数① |

| 1月 | |

| 41. | 出会うとき追い越すときのグラフ |

| 42. | 水量変化② |

| 43. | 図形の復習 |

英語 カリキュラム

| ▶文法は英作文で学びます。理解の基盤整備にあたる小4~5の期間は、単元名で書き出すと余裕のあるカリキュラムに見えますが、専門性を上げて学ぶための細かい知識の整理に時間を割いています。 | |

| 2月 | 発音とつづりの法則 |

|---|---|

| 3月 | 発音とつづりの法則 |

| 英文の組み立て①~③ | |

| 4月 | 英文の組み立て④~⑦ |

| 5月 | 英文の組み立て⑧~⑩ |

| 6月 | 英文の組み立て⑪・⑫ |

| 7月 | 英文の組み立て⑬ |

| 複数形 | |

| 8月 | 英文の組み立て⑭ |

| 9月 | 英文の組み立て⑮前・⑯前 |

| 数量表現 | |

| 10月 | 英文の組み立て⑮後・⑯後 |

| 11月 | 英文の組み立て⑰ |

| 前置詞(1) | |

| 12月 | 英文の組み立て⑱ |

| can | |

| 副詞のはたらき | |

| 1月 | 英文の組み立て⑲・⑳ |

| 前置詞(2) | |

| 疑問詞疑問文① | |

英語の到達目標

|

算数 カリキュラム

| ▶「なぜ」「どうして」にこだわりながら、中学受験算数を本気で学びます。「小学6年生 新規クラス」のカリキュラム説明に必要となるため、通し番号をふってあります。 | |

| 2月 | |

|---|---|

| 44. | 図形上の点の移動① |

| 45. | 数列と数表 |

| 3月 | |

| 46. | 比の文章題 |

| 47. | 平面図形と比① |

| 48. | 平面図形と比② |

| 4月 | |

| 49. | 平面図形と比③ |

| 50. | 旅人算と比 |

| 51. | 平面図形と比④ |

| 5月 | |

| 52. | 仕事に関する問題 |

| 53. | 図形の横方向移動とグラフ |

| 54. | 図形上の点の移動② |

| 6月 | |

| 55. | ベン図の問題 |

| 56. | 水量変化③ |

| 7月 | |

| 57. | 切断された柱体の体積 |

| 58. | 平面図形と比⑤ |

| 講座① | 相似:基本 |

| 8月 | |

| 59. | 濃さの問題② |

| 60. | 時計算・通過算・流水算① |

| 61. | 時計算・通過算・流水算② |

| 講座② | 相似:面積比 |

| 9月 | |

| 62. | 平面図形① |

| 63. | 水量変化④ |

| 講座✂ | 工作して観察:立体の切断 |

| 10月 | |

| 64. | 和と差の文章題 |

| 65. | 平面図形② |

| 66. | 数と規則性① |

| 講座③ | 立体の切断 |

| 11月 | |

| 67. | ダイアグラムと相似 |

| 68. | 速さとグラフのかき方 |

| 69. | 場合の数② |

| 12月 | |

| 70. | 割合と比の文章題 |

| 71. | 平面図形③ |

| 72. | 立体図形① |

| 73. | 数と規則性② |

| 1月 | |

| 74. | 時計算・通過算・流水算③ |

| 75. | 立体図形② |

| 76. | 条件整理 |

英語 カリキュラム

| ▶文法は英作文で学びます。「総合演習」は、「細かい知識を増やしながらの複数の表現法の確認」または「そこまでに身につけた内容すべてを自在に組み合わせて使うための演習」となります。 | |

| 2月 | 否定文・疑問文・疑問詞疑問文 |

|---|---|

| 3月 | 総合演習 |

| 4月 | 形容詞と副詞① |

| 総合演習 | |

| 5月 | 形容詞と副詞② |

| 総合演習 | |

| 6月 | 命令文 |

| will | |

| 7月 | 人称代名詞(基本) |

| 8月 | 人称代名詞(総合) |

| 9月 | 従位接続詞(導入) |

| 総合演習 | |

| 10月 | 不定代名詞 |

| 総合演習 | |

| 11月 | 進行形 |

| 総合演習 | |

| 12月 | 疑問詞疑問文② |

| 総合演習 | |

| 1月 | 総合演習 |

英語の到達目標

|

小学4年生の学習内容

一番教室の数学の授業は小学6年生から本格的に始まります。小学4年生から学習を始める場合、小学6年生までの2年間を準備期間ととらえて、時間を有効に活用します。

小学4年生 算数の学習

一番教室の数学の授業は小学6年生から本格的に始まります。小学4年生から学習を始める場合、小学6年生になるまでの2年間は準備期間ととらえて「中学受験算数」を真剣に学習します。2024年度からの一番教室の算数のカリキュラムは、大手進学塾の中学受験コースの小4から小6(夏休み前)の期間に学習する内容を新小4の2月から小5の1月まで学習します。

中学受験こそしませんが、小6では中学受験の過去問題(慶應義塾中等部など)にも取り組みます。中学入試問題に取り組むとは言っても、当然ながら、一番教室の小学部のカリキュラムでは、慶應などの中学受験の上位校に合格することはできません。実際に中学受験をするのであれば、入試で安定して合格結果を出すために低学年から学習を開始し、模擬試験で経験を積んでいく必要があります。

小学部のカリキュラムは、中学受験を進めていた生徒が高校受験に切りかえたとしても学び甲斐のある授業を提供できるように、あるいは、中学受験をしない小学生が中学1年生になった最初の模擬試験から抜群の結果を出せるように、計算をして組んだカリキュラムです。中学受験をしないからこそ、考える問題や面白い問題にじっくり取り組めるゆとりがあります。

早慶高の入試や駿台高校受験公開模試などのハイレベルな模試において手応えを感じられるようにするには、単元学習の理解・知識・解法を揃えることに加えて、鍛えるべき4つの力があります。

① 速く正確に計算する力

② 製図器具を用いずに、速く正確に図形をかく力

③ 論理的に思考する力

④ 状況を想像する力

この4つの力は、鍛えて伸ばすことができます(もちろん、生徒自身の興味関心、知的好奇心、根気は最低限必要になります)。

① 速く正確に計算する力

中学受験算数の学習はしますが、数学の学習につながるように授業を行います。「数学の学習につながる式の立て方」と「受験算数特有の工夫のし方・技術」を身につけた上で、高校受験で結果を出しやすくする「速く正確に計算する力」を養います。速く正確な計算力をつける上で必要な「工夫して計算する力」「途中式を正確に写す力」などを鍛えながら「よみやすい答案をつくる工夫」にも力を入れます。

中学受験算数の学習において、答えを出すことばかりに注力すると、数学に切りかえた時点で、「筆算があちらこちらに散らばるために、計算過程が見直しにくい」「計算過程が残らないために、どこで間違えたのか探しにくい」という問題が生じます。このような事態を招かないためにも「よみやすい答案をつくる工夫」は欠かせません。

「計算力」に関しては、中学受験においてもそうであるように、学習の初期段階でしっかり身につけておくことが重要です。学習が進んで「思考力を求められる複雑な単元」を扱うようになる段階で計算力の重要性を痛感するようではいけません。重要な知識や技術を効果的に習得するためにも「計算力」が必要です。

「計算力をつける」といっても、ただ計算ができればいいわけではありません。「計算の間違いを減らす工夫」、「よみやすい答案をつくる工夫」、「入試の計算問題を解ける力をつけること」に主眼を置いて授業を行います。計算単元の学習を進めながら、文章問題の単元を学ぶことで、習得した計算単元を活用していきます。

② 製図器具を用いずに、速く正確に図形をかく力

与えられた図が正確にかかれていない問題もあり、視覚的に惑わされずに問題を解くためには図を正確にかき直す必要が出ます。入試に向けて、速く正確にかけるように小学部から練習します。

③ 論理的に思考する力

授業では「なぜ」「どうして」にこだわります。問題の解き方ひとつについても、生徒自身が「なぜそうなるのか」「違いは何か」といったことを説明できるように学びます。

新しい内容を学習するときは、これまでに学習した内容とのつながりを生徒自身が発見できるように促し、掘り下げて問題を解き進められるように指導します。

④ 状況を想像する力

「日常生活に引きつけて問題を考える力」も含まれます。日頃の興味関心、知的好奇心が差となって表れる力です。まずは、日常生活の中にある算数に目を向けるように指導します。

①~④の力を鍛えながら授業を進めます。授業の内容を効果的に吸収するには、授業に積極的に臨む姿勢とともに、授業で習得した内容を定着させる日頃の取り組みも重要になります。

定着を重視する指導

宿題は、理解を定着させることはもちろん、問題の処理速度と精度を向上させることを目的として、必要な量を出していきます。

これまでは中学受験のような大きな負荷はかからないように配慮していましたが、時代が変わり、中学受験者が増え続ける中、中学受験をしなくとも学力に大差をつけられないための対策が必要になってきました。中学受験をせずに高校受験で早慶に合格するのであれば、中学受験で本気で慶應・早稲田を目指していた生徒と肩を並べて戦える学力を養っておく必要があります。そのため、中学受験を選択しない小学生としてはかなり負荷のかかる宿題にも取り組んでいただきます。

宿題量には個人差が出るものと予想されます。個別に近い環境ですが、早慶高を目指すカリキュラムで進めるため、翌週の確認テストに向けて調整が必要になる場合には練習量を増やすしかありません。

計算練習については、翌週の確認テストで困らないために、速度と精度が合格ラインを越えるまで練習を重ねる必要があります。また、先々の図形の問題や文章題に取り組む際に、自然と手が動くようになるためには、図形をかく練習も手を抜けません。学習が進むにつれて内容が複雑になるため、宿題量も増えていきます。早期に処理速度を上げ、精度を高めておくことで、その先の理解が容易になり、かつ、こなせる演習量も増えることで学力が安定しやすくなります。

どの学年においても、「自分で納得がいくまでじっくり考えてくる」という宿題を出す場合を除いては、授業で習っていない内容を宿題に出すことはありません。授業で学習した内容をその翌週以降も使える技術として調整をかけることが宿題を行う目的となります。翌週の授業では、そこまでに学習した内容に関するテストを行い、定着の状況を確認します。

一番教室の確認テストは、初見の問題で構成されていますが、授業で学んだ解き方が身についていれば、つまずくことなく解けます。同一の問題でなくとも、それまでの理解をもとに思考して解けるように指導しています。

復習[宿題]の不備や重なる計算間違いにより確認テストに合格できない場合には、授業日以外に登塾して追加の課題に取り組むことで、軌道修正をかけます。

毎回の授業において、そこまでに学習した内容を定着させられていることを確認できる流れになっています。確認テストは学習内容が増えると、問題数が増えて問題を解く時間が延びることはもちろん、解説に要する時間、間違えたところを確認する時間なども延びることから、通塾になれた頃には、授業時間(2時間)外の時間(30分程度)で実施します。そのため、帰宅時間が遅くなることをあらかじめご了承ください。

小学4年生の期間は、先々学習する、複雑化する単元学習に対応できるための、学力の堅固な土台を築き上げる期間と捉えます。時間を味方につけ、着実に学力を伸ばすことに価値を置きます。

学習の土台を丁寧に築く指導は、授業時間をしっかりと捻出する一番教室の強みです。

一番教室の算数のカリキュラムは、数学の学習に移行しやすくなるように中学受験算数を学ぶため、中学受験塾のカリキュラムとは当然ながら異なります。扱う時期が早い単元もあれば、あえて後に回す単元もあります。「理解しやすさ」や「定着させるまでにかかる時間」などを考慮して学習の順序を入れかえてカリキュラムを組んでいます。

中学受験算数で苦戦をするパターンとしてよく見られるような、「消化不良を起こしながら理解を伴わずにがむしゃらに処理量を増やす」という問題を引き起こさないためのカリキュラムです。小学5年生を迎える段階で、「何ができるようになったのか?」という問いかけに、自信をもって答えられる単元がないようでは、1年を費やした価値がわからなくなってしまいます。

年間カリキュラムだけではなく、毎回の授業も細部まで計算をして組み立てています。分数の足し算・引き算を扱う授業では、通分を学ぶ際に、最小公倍数の求め方の工夫も学ぶことで中2単元・中3単元の学習につながるようにします。また、約分の練習の際に、最大公約数の求め方の工夫を学ぶことで高校入試問題にも活用できるようにします。

小5 公式に頼らない

「速さ」の文章題

小学5年生では中学受験算数の「割合」「速さ」などの文章題を学びます。その際の複雑な計算を想定し、小学4年生クラスは、「中学入試問題の計算が解ける力」を鍛えることに重点を置いています。

旧カリキュラムでは、小学4年生から学習を初めて小学5年生で「速さ」の文章題を解けるようになるまでこれだけの道のりがありました。2024年度からのカリキュラムでは、小学4年生の夏頃から小学5年生の期間で学習します。

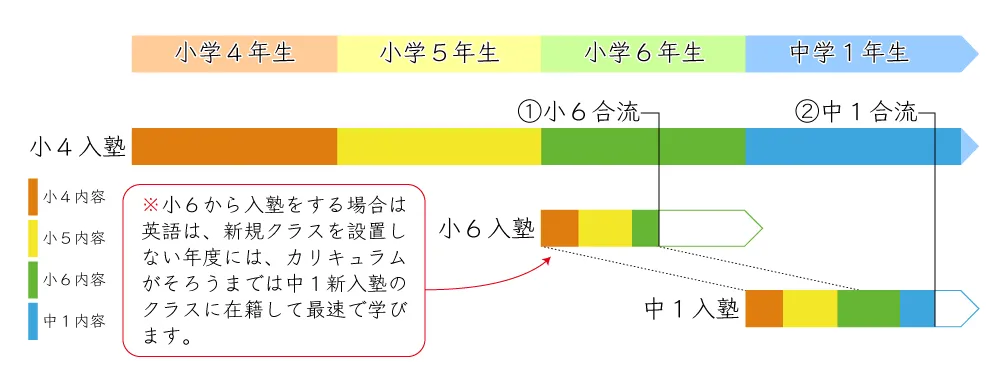

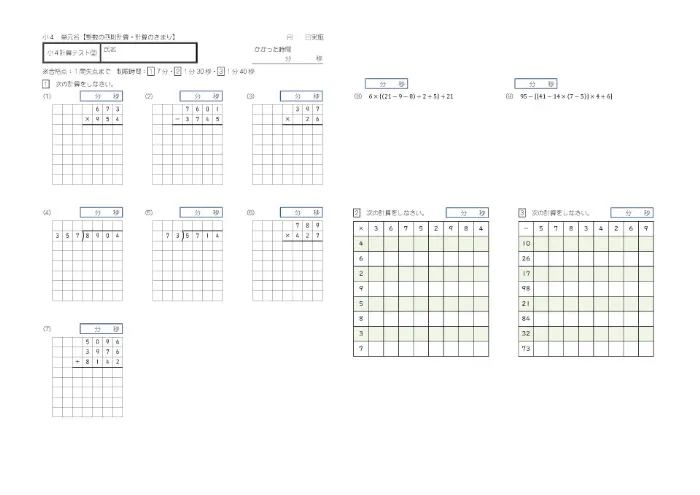

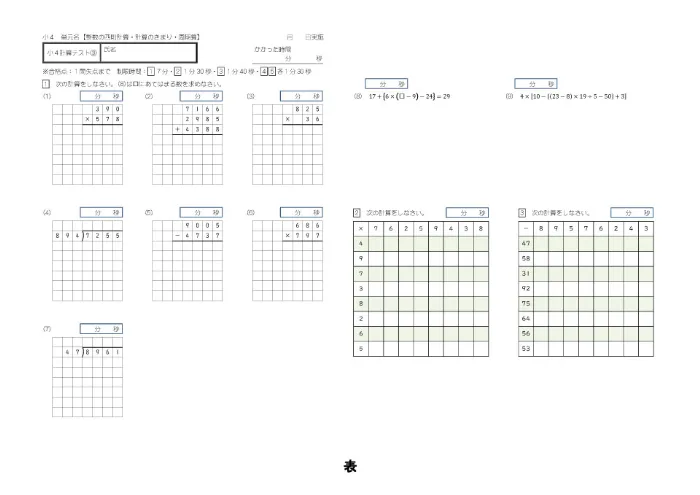

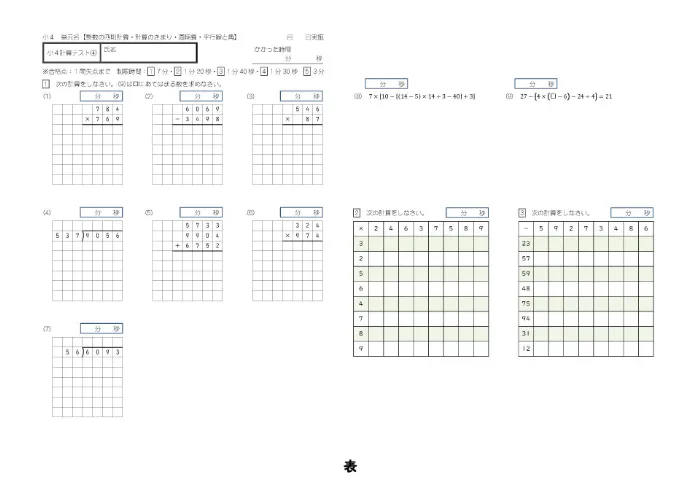

計算テストと授業の進み方

小学4年生クラスの計算テストをご覧ください。学習が進むにつれて、試験範囲も広がります。

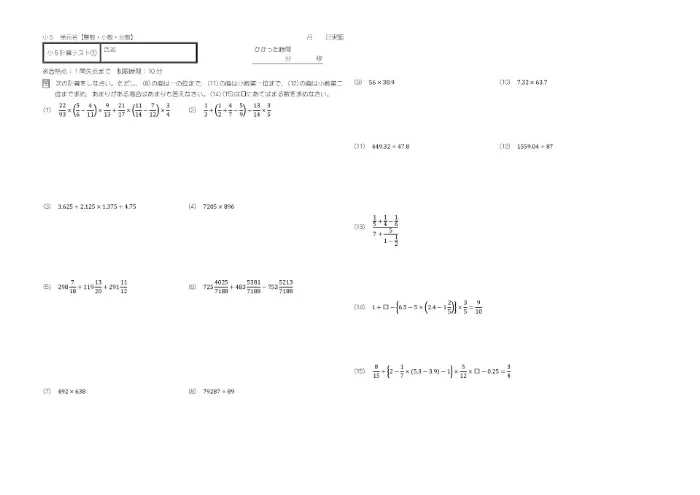

小4クラス 計算テスト①

小学4年生クラスの算数は、足し算・引き算・かけ算・わり算の筆算のかき方から確認し、「計算の間違いを減らす工夫」を学びます。小学1~3年生レベルの基礎力が足りていない場合には、初回から一番教室の授業についていくことが困難になります。乗り越えられるかどうかは、個人の資質や家庭環境によるところが大きくなります。

計算テスト①は、2週目に実施する計算テストです。この計算テストにおいて、そこまでに学習した内容(1週目の授業内容)の理解と定着を確認します。1週目に学習した内容は、「整数の足し算・引き算・かけ算・わり算のミスを減らす筆算のかき方」と「暗算すべき計算」です。

授業の冒頭で計算テストを実施し、直後に解説をします。生徒たちはその内容を解説用プリントに書き写します。交換採点後、間違えた問題について、失点の原因を各自で分析して解説用プリントに書き込みます。

計算テスト①が終わると、授業は新しい内容の学習(2週目の授業内容)に入ります。この日の授業では「計算のきまり」を学習します。ここまでに学習した内容が、3週目の計算テスト②の出題範囲となります。

小4クラス 計算テスト②

計算テスト②は、授業3週目に実施する計算テストです。計算テスト①と計算テスト②の違いは、2週目に学んだ「計算のきまり」の内容がつけ加えられているところです。

計算テスト②を実施してその解説が終わると、授業は新しい内容の学習(3週目の授業内容)に入ります。この日の授業では「周期を考える問題」を学習します。「周期を考える問題」を3週目に扱う理由はつぎの4つです。

- 1) 3週目までに学習した計算単元の理解と定着が確認できる内容である

- 2) 調べて書き出す練習ができる

- 3) 考える問題である

- 4) ハサミなどの道具を使って確かめる作業が楽しい

中学受験用のカリキュラムとは異なります。模擬試験に対応する必要がないため、「学習のしやすさ」や「定着させるまでにかかる時間」を考慮することはもちろん、そこまでに学習した内容を活用できる「考える問題」になることを重視して学習する順番を決めています。

小学4年生の期間は、そこから先に学習する「複雑化する単元学習」に対応できるように、学力の堅固な土台を築き上げます。その過程で、「中学入試問題の計算が解ける力」を身につけていきます。

小4クラス 計算テスト③

計算テスト③は、授業4週目に実施する計算テストです。計算テスト①・②と計算テスト③との違いは、3週目に学んだ「周期を考える問題」の内容がつけ加えられているところです。

計算テスト③を実施してその解説が終わると、授業は新しい内容の学習(4週目の授業内容)に入ります。

小4クラス 計算テスト④

計算テスト④は、授業5週目に実施する計算テストです。計算テスト①~③と計算テスト④との違いは、4週目に学んだ「平行線と角①」の内容がつけ加えられているところです。

計算テスト④を実施してその解説が終わると、授業は新しい内容の学習(5週目の授業内容)に入ります。このように、計算テストは毎週少しずつ問題のレベルを上げていきます。

毎回の授業内容をしっかりと定着させることが重要であり、必要となる演習量には個人差が出ます。課された宿題の演習量で足りてしまう場合もあれば、速度と精度を上げるために追加の宿題に取り組まなくてはならない場合もあります。毎週の積み重ねが、やがて大きな差となって現れます。

つぎにご覧いただくのは、授業開始から16週目に実施するテストです。

小4クラス 計算テスト⑤

ここまでに学習した「整数、小数、分数の足し算・引き算・かけ算・わり算」をすべてあわせた問題を通して「中学入試問題の計算が解ける力」をつけていく途中の段階にあります。

この頃になると、計算単元を進める流れはひと段落し、新たな学習「割合」「速さ」に入るための準備に取りかかっています。

どのテストも計算スペースが広くとられています。「よみやすい答案をつくる工夫」として、「途中式を縦に並べてきれいにかく」という練習をしている時期です。途中式をすべてかかなくても計算はできますが、先々の計算が重くなった段階に備えて、途中式をかく練習をするために、端折らずにかくように指示をしています。算数の得点が伸びにくい生徒にありがちな、あちらこちらに計算の切れ端をかき、「どこに、何を計算したのかわからない答案」をつくらないことが肝要です。

入試に向けて「限られた短い時間で効率のよい見直しができるような計算のかき方」を身につけなくてはなりません。一番教室の小学生は中学受験をするわけではありません。やがては数学を使って高校受験をすることになるため、途中式をきちんとかけることがますます重要になります。

中学受験をする生徒たちにとっては、一見遠まわりに見える、あるいは計算が遅いと思われるようなやり方であっても、やがて必要とされる技術として、小学生から身につけていきます。途中式をしっかりとかいた上で、計算問題を解く速度を上げていきます。

つぎにご覧いただくのが、小学5年生になる頃(2月)に実施する計算テストです。

小4クラス 計算テスト⑥

計算テスト⑥の試験範囲は「整数・分数・小数の計算」です。1年間学習を継続した小学4年生クラスの計算テストです。問題数が増え、内容も徐々に複雑になっています。この試験範囲を学習したての9月頃はテストを解き終えるのに1時間程度かかっていましたが、毎週の授業と宿題とによる演習量が効果を表し始め、新小5(2月)では10分程度で解けるようになります。2025年度小学4年生は11月時点で22分程度で解いています。徐々に短い時間で解けるようになってきています。

一番教室だから提供できる授業

小学4年生から6年生になるまでの2年間で徹底的に学力を鍛えます。小学6年生の時点で、中学受験をしないにもかかわらず早慶の中学入試過去問題に挑戦できる学力を身につけます。

難しい問題にわくわくしながら算数の面白さを実感できる機会、慶應義塾普通部・湘南藤沢中等部・聖光学院などの入試問題を考えに考えて答えを導き出したときの達成感と爽快な気分、難しいテストで1位を狙っていく高揚感。充実した時間を「本気で早慶高校受験指導をする一番教室」が提供します。

小4・小5 考えて学ぶ特殊算

「なぜ」「どうして」にこだわる学習です。

通過算

時速75.6kmの8両編成の急行列車と,時速46.8kmの3両編成の貨物列車が走っています。急行列車がトンネルを通過するのに,先頭が進入し始めてから,前5両が完全に出るまでに2分55秒かかりました。また,貨物列車は同じトンネルを通過するのに,列車全体が完全に入ってから,列車の先頭が出始めるまでに4分31秒かかりました。トンネルの長さと,列車の1両の長さをそれぞれ求めなさい。ただし,車両の1両の長さは急行列車も貨物列車もすべて同じ長さで,車両のつなぎ目は考えないものとします。

通過算

線路に沿った道路を,鉄子さんは分速80mの速さで散歩しています。鉄子さんは8分おきに電車に追いこされ,7分おきに電車とすれちがいました。電車の運転間隔はすべて一定であるものとするとき,電車の速さは時速何kmですか。

歩数と歩幅

兄が3歩であるく距離を弟は5歩であるきます。また,兄が6歩あるく間に弟は7歩あるきます。これについて次の問いに答えなさい。

- (1) 兄と弟のあるく速さの比を求めなさい。

- (2) この2人が池のまわりをまわることにしました。スタート地点から反対向きに同時に歩き始めたところ,兄が300歩あるいたところではじめて弟と出会いました。そのままあるき続けてスタート地点まで1周すると,兄はさらに何歩あるきますか。

- (3) 次に,同じスタート地点から,弟が先に120歩あるいた後,兄が同じ向きに弟を追いかけると,兄は何歩あるいたところで弟に追いつきますか。

流水算

一定の速さで流れる川でボートをこぎます。静水でボートが進む速さは一定です。ある地点Aでボールを川の下流に流すと同時に上流に向かってボートをこぎ始めました。そして,地点Aから上流に300mのところでボートを川岸につなぎとめて10分間休んだ後,下流に向かってこぎました。すると,地点Aから下流に1030mのところでボールに追いつきました。下流に向かってこいだ時間は,上流に向かってこいだ時間より4分長くかかりました。このとき,川の流れの速さは毎分何mとなるか求めなさい。

比

ある学校のマスクの色について調べたところ白のマスクと黒のマスクの比は7:6でした。そのうち,男の子の白のマスクと黒のマスクの比は3:4で,女の子の白のマスクと黒のマスクの比は6:5でした。このとき,白のマスクをつけている男の子と女の子の比を求めなさい。

小5途中入塾

小学5年生からの新規募集クラスは特に設置していません。一番教室に「小学5年生クラス」はありますが、小学4年生から学習を進めている生徒たちの継続クラスです。そこに追いつくには、中学受験のような本格的な勉強をした経験がない場合、途中からの合流は難しいかもしれませんが、何事もやってみないことには判断できません。

お問い合わせをいただく時期、それまでの経験、学習習慣や生活習慣、先天的資質、思考のパターン、および通塾距離により、追いつくまでの調整期間には大きな個人差があります。

中学受験から切りかえた小5途中入塾生が、現在小6で中1クラスに飛び級をしています。

中学受験勉強の過密スケジュールに追われ、算数の答えを論理的に導き出す習慣がついていない。大学進学以降にも様々な分野で必要とされる「論理的に答えを導き出す力」を育てたい。そこで、真剣に学力を伸ばす指導を求めて一番教室にお問い合わせをいただきました。

☟授業中の隙間時間で慶應義塾湘南藤沢中等部の入試問題に取り組む様子です。

中学受験から高校受験に切りかえるのであれば、レベルを下げずに真剣に高校受験準備に取り組める環境が必要です。

小学4年生 英語の学習

歴代の塾生の模試の成績でご覧いただいたように、ハイレベルとされる駿台中学生テスト・駿台高校受験公開テスト、早稲田アカデミー難関チャレンジ公開模試などで「ひと桁」の順位を狙っていきます。

表現の丸暗記はせずに、論理的思考に基づいて、英語と日本語を自在に変換していく力を身につけます。

①「語彙の習得」②「文法の習得」の順に紹介します。

① 語彙の習得

通塾開始から13週目の単語テストの様子を動画でご覧ください。

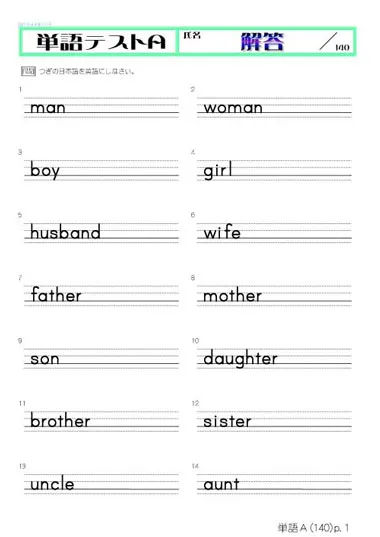

小4クラス 英単語テスト

小学4年生クラスを開設した2018年は、英語クラスのみの募集でした。非常にゆるやかなカリキュラムで学習を進めていたため、小学5年生の授業が開始する時点で書けるようになっていた単語の数は250語でしたが、最終的に高校受験において慶應志木・早大本庄・慶應義塾のすべてに合格しています。2020年度のカリキュラムでは、単語テストの480語に加えて月・曜日・季節や基数詞・序数詞、および30組程度の熟語を覚えていました。2025年度はこれまでよりも多くなる見込みです。

語彙テストの範囲として指定された単語や熟語の数がただ多ければいいというわけではありません。英文を組み立てる中で自在に取り出して使えることば[書けることば]の数がどれだけあるかが重要です。一番教室ではクラスを構成する全員が、語彙テストで扱った範囲のことばを実際に使える[書ける]ようにします。

単語の数が増えるにつれて、テストの範囲も広がります。単語テストはマイナス2個までが合格です。不合格になった場合には、再テストがあります。また、授業日以外に2~3回登塾し、単語練習の進捗状況の確認を受けて翌週の単語テストに合格できる学習ペースに戻します。

小学4年クラスの英語は、「発音とつづりの法則性(phonics)」についての学習を進めながら、最初のうちは英単語を10~15個ずつ増やしていきます。単語テストは授業時間外の実施です。授業後に単語テストを受け終えてから帰宅をするか、別の日に自習に来る際に受験をしてもらいます。

phonicsの学習をある程度進めた上で単語を覚え始めます。phonicsを活用することで単語の習得はかなりラクになります。一番教室の小学部の生徒たちが特に大きな苦労もなく語彙を増やせているのは、この法則性を上手に活用できているためです。

小学部の学習では、語彙を習得する中で「発音とつづりの法則性(phonics)」をひと通り扱うところまでは、一時的に発音記号の代わりにカタカナやひらがなをあてて覚えていますが、全国模試を受験し始める小学6年生の6月頃には発音記号に置きかわります。

カタカナやひらがなの利用は、日本語を母国語とする子どもたちがアルファベットの文字列をパズル化して記憶しやすくするための一時的な措置です。そこから発音記号に置きかえることは非常に容易です。弱母音などによる音の変化も容易に理解できます。長期的な視野でとらえたときに、実際にことばを覚えていかなくてはならない学習者の負担が驚異的に小さくおさえられるところが最大の利点です。

生徒たちが単語を覚える際に多少なりとも苦労をする場面があるとすれば、外来語としても聞きなれない言葉を覚えるときです。こればかりは「慣れる」以外の手だてがありません。ただ、音がわかれば単語は容易につづることができるため、まずは聞きなれることが重要になります。

ある程度ことばが増えてくると、単語の成り立ちの理解も進み、文字列の活用も上手くなるため、習得がさらに容易になります。phonicsを活用することで読み書きの技術は習得できますが、日本語そのものの語彙が少ない場合には、日本語でも語彙を増やさなくてはならないため、どうしても単語の習得に苦戦します。

語彙が増えてくると、習得した文法と組み合わせることで豊かな表現ができるようになります。

② 文法の習得

phonicsを活用して読み書きをするコツを掴み始める頃には、英文法の学習が始まります。英文法の学習は、空所補充や選択形式ではなく、英作文で進めるため、自在に使いこなせる英語になります。

つぎにご覧いただくのは小学4年生から学習するクラスを開設したばかりの「小学4年生英語クラス(2018年度入塾)」の英作文テストの動画です。当時の小学4年生は、非常にのんびりと学び、9月から文法の学習を始めました。英文を書き初めて3回目に、初めての英作文テストに挑戦しています。現在の小学4年生のカリキュラムでは4月の学習範囲です。

旧小4クラス 初めての英作文テスト

上記の動画から3年後、中学1年生になって受験した全国模試の結果もご確認ください(小学部から英語の学習を始めて「駿台中学生テスト(中1)11月」)。2024年に高校受験を迎え、慶應義塾志木・早大本庄・慶應義塾の3校すべてに合格しています。

旧カリキュラムにおける初回の英作文テストは、つぎのような英作文でした。

- 1. That is a wallet.

- 2. That is my wallet.

- 3. This sour food is yogurt.

- 4. That long and thin fish is an eel.

- 5.

- 6.

英作文の学習に入る前に不定冠詞の基本的な扱いについて学習しています。その理解を確認しながら、英文の組み立てを学習していきます。

初回の英作文テストは、上記の動画の頃は全6問30点でしたが、現在では全8問40点です。初見の問題で構成されます。英文の丸暗記はしません。その場で考えて英文を組み立てます。

採点基準はかなり厳しくしています。大文字・小文字の間違いと文末処理の間違いについては各1点減とし、それ以外の間違いであれば中間点は与えられません。失点を5点以内におさえていれば合格とします。不合格になった場合には、授業日以外に登塾し、英作文の宿題を正しく進められていることを細かく確認します。

授業では英文の構造を理解しやすいように色分けをしています。確認テストに取り組むときも、授業中の演習と同じように色分けをしながら英文を組み立てます。最初の頃は、ボールペンや蛍光ペンの色を入れかえながら作業をするのにも時間がかかります。小学4年生のうちに日本語から英語への変換にも慣れ、英文を書く速度も格段に速くなります。

英文法の授業はすべて英作文で進めますが、これまでに英文法を学習した経験が一切なくても特に心配はありません。理屈を理解してしまえば、パズル的要素を楽しみつつ、日本語を英語に変換できるようになります。組み立てた英文がどんなことを表しているのかを生徒自身が理解できているため、見直しをする段階で文法的に齟齬がある部分を修正していくことができます。

段階を踏みながら着実に学力を伸ばし、小学4年生の1月にはつぎのような英作文ができるようになります。中1からの入塾では4月に取り組む学習内容です。

柔らかくて湿っているからだと小さな丸いからのあるこの小さい生き物は、大変ゆっくりと動いて、庭の植物を食べる。

ナマズは、平べったい頭をして長いひげを口のまわりにはやしているウロコのない魚で、川や湖に生息している。

ヘイズ(Hays)氏は朝7時に仕事に取りかかり、ときどき昼食を抜かして、大変熱心に働く。ヘイズ氏は愛情深く思いやりのある父親でもあり、いつも胸ポケットに家族の写真を入れている。

英文の組み立てを理解して、自分の頭で考えて、楽しみながら「日本語⇄英語」を自在に変換できるようになります。小学4年生であっても、理屈をしっかりと理解し、自在に扱えるように学んでいくことで、身につけた技術を上手に組み合わせて言語を変換するようになります。英文をいちいち暗記する必要がありません。パズル的思考で楽しみながら取り組めます。

入塾の時点では、初学者であってもまったく問題はありません。むしろ、学習経験がない生徒のほうが、柔軟に楽しみながら英語に変換できるようになる傾向にあります。日本語で自分の考えをきちんと表現でき、新しいことを学ぶことに対する好奇心や柔軟性があれば、いつの時点から学習を始めても、英語の力は自然と伸びます。

一番教室では、特殊な口語表現でもない限り、英文の丸暗記は一切しません。「基本例文の丸暗記」は労力がかかる上に融通が利かないという問題があります。初めて目にする問題でも自在に英語に変換できる力を身につけることが重要です。融通の利かない、旧来の「丸暗記学習」を脱却して、柔軟に対応ができ、うまく使えるようになる学習法へと切りかえるべきです。

一番教室では、学習した範囲をパズル感覚で自在に使いこなせる英語力を身につけます。

「小6から早慶高へ」のページで「小6継続生の英作文」をご確認ください。小学4年生から英語の学習を始めた2年後には接続詞や時制を使いこなせるレベルになっています。

「小学4年生クラス」と「小学6年生新規クラス」「中学1年生トップ・ギア・コース」の違いは学習速度です。小学4年生も中学部も同じ教材で学びますが、1回の授業で進められる内容が少ないため、宿題となる範囲や量に違いがでます。

自習に来たついでに小学5年生が中学1年生の「トップ・ギア・コース」の授業に参加することもありますが、学年が2つ下であろうとも、特に問題は起こりません。

小4クラス 初めての複数形

複数形を初めて学習した授業の様子です。理屈を理解したところで、つづりと発音を確認するテストに取り組みます。テストは、各自が変化表を思い起こして書き出せるよう、問題の左側に大きな余白を設けています。

使用されている単語は指導要領外のものばかりですが、「発音とつづりの法則性に関する学問(phonics)」をうまく活用することで、無駄な暗記をせずに苦もなく複数形にできます。つづりをいちいち暗記しません。

小学4年生であっても中学1年生から学習をする生徒たちと同じ問題を解きます。生徒たちは英語のしくみをパズル的に理解して、学んだ内容を自在に扱えるようになります。学習が進むにつれ、速度を大きく落とさずとも、学習内容のレベルを上げられるようになります。

複数形のつづりと発音の法則を理解したところで、それを使ってカードゲームをします。ゲームを楽しみながら、目にしたものが自然と口から出てくるようになります。

小学4年生の授業風景

イメージを掴む「前置詞」

「前置詞」の学習に入ったばかりの小学4年生の授業風景です。英文に示された状況を、各自のからだや小道具を使って自由な発想で具体化させます。早慶高校受験に安定して合格する指導を行う塾ですが、知識偏重型の授業でもありません。「見て、触れて、考える」という機会を積極的に設けています。

多少の羽目をはずすこともありますが、小学生の時期を有効に活用し、「中学に入った段階で圧倒的な学力が確実に身につく先取り学習」を着々と進めます。

小学6年生の後半になると、専門性を上げた中学部の教材に切りかわり、英文法の学習を進めつつ、意訳された日本語を英語に変換する練習をしていきます。

「理解の基盤整備」の重要性——「発音とつづりの法則性(phonics)の学習」を初めとする最初の1年から1年半の学習にきちんと時間をかけることの重要性——は、カリキュラムを先に進めて学習内容が複雑化するほど、よくわかるようになります。

小学6年生まで学習を継続するとどのようなレベルになるのかを「小6から早慶高へ」のページにおいてご覧ください(「小学6年生(継続) 英語の学習」)。

小4英語 単語テスト2月

小学4年生の2月にはA~Eに分けられた単語テストになっています。旧カリキュラムではA140語・B120語・C70語・D70語・E80語と基数詞などを覚えています(以下は旧カリキュラムの単語テストAより一部抜粋)。現在はこれよりも増えています。

phonicsの規則を確認しながら、少しずつ語彙を増やしていきます。小さな努力も積み重ねると大きな力となります。便宜上、通し番号がついていますが、これは単語を覚えていく順番とは一切関係ありません。

小4英語 複数形カード

複数形のつづりと発音を学習すると、一番教室の特製「複数形カード」を使った遊びを授業に取り入れます。

一番教室特製「複数形カード」

©高ハシシノブ

a cabbage and a lettuce

©高ハシシノブ

a violin and a guitar

©高ハシシノブ

an elephant and a mammoth

©高ハシシノブ

カードをめくる度に英語で読み上げることになっています。発音に誤りがあればその都度訂正をし、ゲームをしながら正しく読めるようにします。ゲーム終了後、手持ちのカードを正確に読み上げられない場合は、そのカードは無効となり、得点になりません。

授業のひとコマ

在籍生も卒塾生も非常に少ない塾で情報がない上に、“早慶高校受験合格率100%”“塾生全員「駿台中学生テスト」で全国順位ひと桁を記録”というフレーズから、ゴリゴリと勉強をする「厳しい塾」と思われがちな一番教室。授業の雰囲気もさぞかしピリピリしていることだろうとお考えでしょうが…

生徒たちはかなりのびのびとやっています。「勉強に真剣に取り組む」「できない理由を探す前にまず挑戦する」「簡単に投げ出さない」「逆境に思えてもマイナス発言をしない」「周囲の人々に迷惑をかけない」などの「学ぶ環境をくずさないためのマナー」を守る“大人”の生徒に向けた授業です。

小学4年生クラスの受講を

ご検討中の保護者の皆様へ

2026年度の小学4年生クラスは、学年がまだ小学3年生である2月4日(水)から授業が始まります。水曜日に算数、土曜日に英語の授業をします。授業時間は各2時間で、平常は15:45~17:45の時間帯で授業をします(一番教室の小学部の指導についてご存じない場合には、こちらの「小4から早慶高へ」のページを冒頭からご確認ください)。

小学部では、講習会期間についても、お盆やお正月の時期を除き、各科目の授業を週1回のペースで実施します。講習会期間の授業は時間帯が変更されます。

小学部は最初の2週間[各科目2回分の授業]は無料体験期間となります。無料体験期間中に、授業への参加のし方、ノートの取り方、宿題や復習の取り組み方、確認テストに向けた準備のし方、再テストのルールや自習室の利用法など、学習を継続させるために必要となることを確認していきます。実際にやってみることで「継続する学習」の効果を実感してもらうことができます。

体験期間であっても、確認テストで合格点に到達できない場合には、授業日以外に教室に来なくてはなりません。自習室も活用して練習を重ね、再テストに合格し、翌週の授業に向けて調整をかけます。授業で学習した内容を確実にできるようにするための1週間の学習サイクルをこの体験期間中に掴んでもらいます。

小学4年生クラスは入塾の際の条件が3つあります。

「極力欠席をせずに通塾できること」

「学ぶことを目的として授業に臨むこと」

「すんなりとできるようになるまで粘って練習すること」

2週間の体験期間の終了後、そこまでの学習内容の理解を確認する問題を中心として作成した、継続受講資格審査[入塾試験]を行います。試験の成績と体験期間中の学習姿勢とを併せて、継続して受講をしてもひとまず問題がないかどうかを判断しています。わずか2時間の授業の2回分の学習内容であるため、それほど高度な試験にはなりません。

「指導に沿って学習を定着させていく取り組みができているか」「問題に粘り強く取り組む姿勢があるか」「この塾で学習を継続する意志が本人にあるか」「進歩・向上につながる取り組みに対して前向きな姿勢があるか」をみています。

正しい学習法を継続することにより、学力は着実に伸ばせるため、本格的な入塾試験は中学部に上がる時点で行います。一番教室は入塾そのものが難しい塾ではありません。レベルが上がっていく学習内容をきちんと定着させるための宿題[復習]に継続して取り組むエネルギーがもつかどうか、これがタイプによっては難しくなるというだけです。

現在は中学受験算数も本格的に学んだ上で、数学・英語を先取りするカリキュラムです(動画「中学受験をしない小6が中入試問題も扱える授業①」)。個別に近い環境ではありますが、集団授業を進める上で必要最低限となる学力や学習姿勢がなければ、お引き受けすることは困難です。

「通い始める時期をいつにしようか」と検討をされる場合には、通塾開始時期とそれぞれの長所・短所を簡単にまとめた「通塾開始のタイミング」を参考にしてください。

入塾を検討される場合には、まず個別説明会をお申し込みください。個別説明会は保護者のみの面接となり、生徒は同席できません。お越しいただくのはおひとかたでも結構です。2時間から2時間半程度のお時間を頂戴します。独自開発の教材をご覧いただきながら、一番教室の指導方針、特殊なカリキュラム、独自の授業展開、学習管理法、現塾生の成績状況など、細かいご説明をさし上げます。ご質問やご相談も承ります。

個別説明会で詳細をご確認いただいた上で、ご家族で十分にご検討ください。お越しいただいた方々に対して一番教室が無理に入塾を勧誘することは一切ありませんので、ご安心ください。

個別説明会につきましては電話でのご予約が必要となります。恐縮ですが、お電話をいただく前に、まずは一番教室のwebサイトをひと通りご覧いただき、一番教室の指導方針や授業へのこだわり、実際に成長していく生徒たちの様子をご確認ください。

小学4年生から学習を継続する「小学6年生 継続クラス」、および「小学6年生 新規クラス」についての説明は、このページに続く「小6から早慶高へ」のページでご確認ください。